Des sources d’inspiration qui construisent la performance

Étude et perspectives pour le développement professionnel des chefs de projet

Stéphane Couckuyt

Chef de projet formation et capitalisation des connaissances, Pôle Formation, INSEP, chercheur associé au LIRTES, Université Paris Est-Créteil, ex-entraîneur

Nathalie de Beler

Ingénieur-chercheur au groupe Facteurs organisationnels et humains, R&D EDF

Serge Guémard

Chargé de mission Observatoire des pratiques et des métiers du sport de haut niveau, Pôle Formation, INSEP

Jean-Paul Labarthe

Chef du groupe Facteurs organisationnels et humains, R&D EDF

Vincent Le Croller

Formateur et chef de projet formation, Pôle Formation, INSEP, ex-entraîneur national

Pascal Lièvre

Professeur émérite des Universités en Sciences de gestion, CleRMa, Université Clermont Auvergne

En 2021, l’INSEP, la R&D d’EDF et un centre de recherche ont conduit unerecherche autour des sources d’inspiration des chefs de projet haute performance dans les domaine du sport et de l’industrie nucléaire. Des différences et des ressemblances apparaissent dans les deux activités caractérisées par un management de situations complexes marquées par un fort enjeu, l’incertitude et la nécessité de s’adapter. Le domaine du nucléaire peut-il inspirer les acteurs du sport de haut niveau et inversement ?

Le présent article est une version remaniée et synthétique du rapport à diffusion restreinte : S. Fukazawa-Couckuyt, N. De Beler, S. Guémard, J.-P. Labarthe, V. Le Croller et P. Lièvre, Sources d’inspiration des Chefs de Projet pour la haute performance sportive. Caractérisation et dispositifs de gestion en vue des JO 2024 (2021). Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation Groupe EDF.

Avant de travailler sur les clés de performance – la focale de ce numéro –, la question des sources d’inspiration qui ont construit la performance des chefs de projet dans les domaines du sport et de l’industrie du nucléaire a rassemblé pendant une année trois équipes : le pôle Formation de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), le groupe Facteurs organisationnels et humains (FOH) de la R&D d’EDF et le programme « Management des situations extrêmes » du laboratoire CleRMa de l'université Clermont Auvergne (UCA).

Cette question est centrale. Si, de manière commune aux secteurs nucléaire et sportif, les savoirs issus de l’expérience professionnelle sont reconnus en tant que ressources rapidement mobilisables et dimensions de la performance durable (Casse et Reverdy, 2018 ; Fukazawa-Couckuyt et al., 2021), dès 2006, un rapport dans le milieu du sport de haut niveau mettait en évidence que « les conditions dans lesquelles la professionnalité, les compétences, l’expérience se forment et peuvent être efficacement transmises et capitalisées n’ont que trop rarement fait l’objet de réflexions/actions approfondies » (Fleurance et al., 2006, p. 19-20). Cette recherche constitue ainsi la genèse des travaux consacrés aux clés de performance. Par ailleurs, mieux comprendre ce qui construit la performance d’un chef de projet, tel un head-coach ou un manager d’équipe, est central pour contribuer à sa formation continue, à son accompagnement, à sa montée en compétences.

Nous avons réalisé une enquête qualitative auprès d’« experts » en matière de management de projet, dans deux secteurs présentant de grands enjeux en matière de performance : celui des entraîneurs préparant les Jeux olympiques – chefs de projet haute performance sportive ou CPHPS – et celui des chefs de projet « arrêt de tranche11. Un arrêt de tr (…) » (CPAT) dans l’exploitation des centrales nucléaires. Cette réflexion s’appuie sur deux hypothèses. La première repose sur le constat qu’un chef de projet soumis à de forts enjeux en matière de résultats doit faire face à de multiples problèmes imprévisibles qui questionnent sa capacité à avoir des idées en permanence pour « faire face ». Il y aurait donc un lien entre la capacité à avoir des idées et la performance de ce chef de projet. La seconde repose sur la proximité qui existe entre les entraîneurs olympiques, « chef de projet performance » (Fleurance et al., 2006, p. 10), et les chefs de projet qui ont la responsabilité de la maintenance des centrales nucléaires en assurant ce qu’on appelle les arrêts de tranche. Nous défendons l’idée que ces deux types de chefs de projet relèvent de la même catégorie. En effet, nous pouvons les classer dans la catégorie des « projets d’exploration » où se côtoient de forts enjeux et une forte incertitude (Lièvre, 2016). Il était donc pertinent de réaliser une étude comparative de ces deux terrains.

Cette enquête a été construite dans une démarche de « Grounded Theory » (Glaser et Strauss, 1967), qui se propose de construire des théories fondées sur les données, afin de rendre plus compréhensibles les résultats pour les praticiens. Cette méthodologie s’est construite en opposition avec la méthode hypothético-déductive issue de la science classique ; elle revendique une approche spécifique pour les sciences sociales, dite abductive, qui consiste à construire une conjecture plausible en référence avec un questionnement de départ. Une analyse comparative continue est réalisée entre les données dans un premier temps, qui aboutit à la construction de catégories dites « indigènes » mais ayant une certaine généricité. Dans un second temps, l’analyse comparative se poursuit entre les catégories précédemment construites et la littérature. Le choix des cas étudiés repose sur les premiers résultats, avec une volonté d’accroître la variété des situations qui font l’objet de l’enquête, afin d’aboutir à ce qu’on appelle un état de saturation, signifiant que l’investigation d’un nouveau cas n’apporte plus d’éléments nouveaux. Dans le cas étudié ici, nous n’avons pas atteint le seuil de saturation. Nous rendons compte des premiers résultats de cette enquête, inédits et matières à réflexion.

Nous avons sélectionné et interviewé sur un mode non directif, centré sur la question : « Quelles sont les sources d’inspiration qui ont construit ta performance ? », quatre experts du sport et quatre experts de l'industrie nucléaire. Les critères de définition d’un expert ont été construit sur la base des travaux de Gary Klein (2008), chef de file du « Naturalistic Decision Making », tout en tenant compte de la littérature spécifique de chaque domaine (Fukazawa-Couckuyt et Robin, 2020). Nous avons ainsi croisé des critères objectifs de performance, mais aussi des critères subjectifs de reconnaissance par les pairs de cette expertise.

Chaque équipe a produit sa propre analyse des résultats en fonction des programmes respectifs en cours. Notre article propose de reprendre les principales conclusions de chaque équipe, celle de l’INSEP dans un premier temps, puis celle de la R&D d’EDF et enfin l’équipe du CleRMa.

Cette étude montre que les entraîneurs de haute performance sont en quête permanente d’idées à travers des sources d’inspiration, afin de nourrir leur envie continuelle de progresser : « OK, on est champion du monde, derrière est-ce qu’on reproduit les mêmes programmes ? Non. Qu’est-ce qu’on va chercher en plus ? » Les sources d’inspiration viennent donc nourrir directement les savoirs, conceptions, compétences professionnelles et, en fin de compte, la performance humaine. Mais les apports des sources d’inspiration sont-ils uniquement de ce registre ? Qu’est-ce qu’une source d’inspiration ? Quels sont les résultats de l’étude en matière de développement professionnel ?

Les enquêtés évoquent la motivation comme moteur primordial. Les sources d’inspiration n’ont de raison d’être que parce qu’ils exercent leur métier avec conviction et envie : « Sans passion de ce métier très exigeant, il n’y a pas d’inspiration. » Si certaines sources d’inspiration contribuent à la « connaissance », d’autres viennent irriguer la « motivation » du chef de projet.

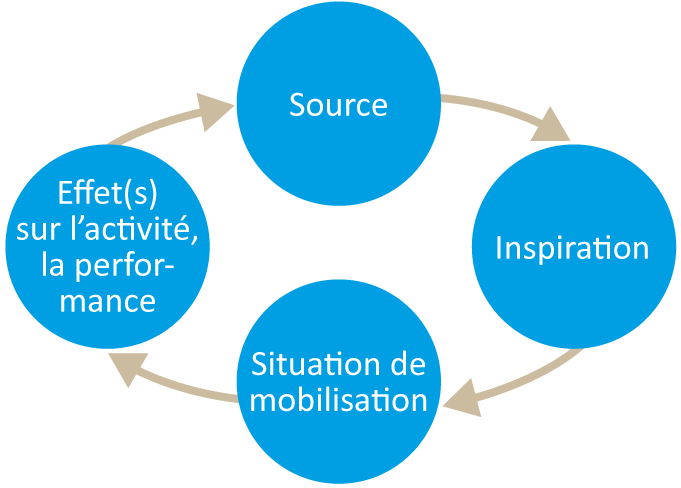

Il est possible de caractériser de manière générique une source d’inspiration, à travers quatre dimensions :

- La source rencontrée par le professionnel. Des éléments sont propices à l’émergence : manque, conflit, controverse, communication, confiance, altérité, empathie, envie continuelle de progresser.

- L’inspiration que cette source amène. Inspiration située, singulière, qui amène à enrichir ou modifier ses propres clés de performance.

- Le contexte de mobilisation, c’est-à-dire dans quelle(s) situation(s) c’est inspirant.

- L’effet sur l’activité, sur la performance. En distinguant performance et résultat, performance individuelle et collective, temporalités courte, moyenne et longue.

Un exemple :

[Durant sa carrière sportive] : « Ça me stressait beaucoup cette situation d’être si tôt projeté dans le grand bain de la compétition, je cherchais donc des inspirations et il se trouve qu’à cette époque-là, aucun de nos entraîneurs n’était formé dans la dimension de la préparation mentale. »

« Il se trouve que moi j’avais commencé à lire des bouquins sur le Budo » [qui lui donne des clés pour lier mental, physique et technique].

À cela s’agrègent, sur la même thématique, des rencontres avec des experts d’une discipline sportive connexe, avec un spécialiste de la préparation mentale…

- Inspiration : imagerie mentale, respiration abdomino-ventrale, etc. Cela s’intègre dans une vision de l’entraînement cognitif, éprouvée durant trente années de carrière comme entraîneur et formateur.

- Situation de mobilisation : ses entraînements et compétitions durant sa carrière sportive, puis comme entraîneur et formateur.

- Effet sur la performance : rupture de performance… en tant que sportif, avec une dizaine de podiums internationaux, une place dans le top 5 mondial puis, en tant qu’entraîneur, des podiums mondiaux en juniors et seniors, en France et à l’étranger.

Inspirés des travaux de Werthner et Trudel (2006), trois types de situations de développement professionnel ont permis de classer chaque source d’inspiration exprimée par les CP experts. Bien que toutes basées sur les mécanismes de l’élaboration de l’expérience par le sujet, les sources d’inspiration sont ainsi réparties selon trois « moteurs » distincts :

- Un type de situations à dominante d’auto-socio-transformation « formelle », où l’aspect social désigne une ou des personnes dont le mandat est explicitement de contribuer à la transformation du sujet ou du groupe (par ex. formateur, coach, accompagnateur, etc.). Ce type est ressorti avec une unique occurrence.

- Un type de situations à dominante d’auto-socio-transformation « non formelle », où l’aspect social désigne des pairs et non-pairs qui interagissent sans présence d’une personne ayant mandat de transformation de l’individu ou du groupe. Ce type est ressorti avec quinze occurrences.

- Un type de situations à dominante d’auto-transformation. Ce type est ressorti avec dix occurrences.

Ainsi, les sources d’inspiration liées à des situations non médiées par un formateur/accompagnateur, mais en lien avec le social, sont prédominantes. Au sein de cette catégorie, nombreuses sont les sources d’inspiration mentionnant des pairs. Cela rejoint la littérature sur les apprentissages des entraîneurs (Cushion et Nelson, 2013 ; Werthner et Trudel, 2006), les entraîneurs de haute performance n’ayant « d’oreille que pour leurs pairs » (Onesta et al., 2018, p. 16).

Pour autant, les experts ont aussi listé une diversité d’individus non-pairs ou pairs d’un autre domaine parmi leurs sources d’inspiration :

- Des pairs d’autres sports, y compris étrangers, « qui ont les mêmes ambitions que toi […], ça te fait réfléchir et ça crée d’autres sources d’inspiration qui permettent de faire des choix et d’être créatif. Donc je pense qu’il faut écouter les histoires des uns et des autres, ça permet déjà de prendre du recul, parce que c’est vrai qu’on est toujours un peu au taquet » ; « comme on a les mêmes problématiques, on finit par discuter de comment on les gère et donc on s’enrichit ».

- Les entraîneurs qu’ils ont eus quand ils étaient athlètes.

- Leurs staffs, avec du coworking, dont un élément de différenciation avec l’individu qui est source d’inspiration : âge, expérience, point de vue, parcours antérieur, compétences.

- Des spécialistes type préparateur mental, accompagnateur scientifique de la performance, pas forcément spécialistes du sport encadré par le CP, ce qui questionne la place de l’entre-soi : « Ça ne se limite pas forcément aux entraîneurs, mais j’ai envie de dire d’autres experts ou des gens très expérimentés. »

- Les camarades de promotion et les entraîneurs expérimentés intervenant lors de leurs formations, via une ouverture sur d’autres disciplines.

Ceci questionne la place de l’altérité dans le développement professionnel. Avoir une ouverture, des échanges interdisciplinaires est une piste de développement professionnel pour les entraîneurs.

Résultat concomitant, qu’autrui soit source d’inspiration n’est possible que sous certaines conditions, regroupées sous la notion de « connecteur de sens » : être également dans la recherche d’une performance, avoir une ambition élevée, avoir des contraintes ou un contexte similaire, être très compétent et/ou très charismatique, avoir des fonctions comparables, partager des problématiques, etc. Néanmoins, la présence d’un ou plusieurs connecteurs de sens est favorisante mais non suffisante pour créer l’inspiration. Tout est ensuite filtré : « comme une triangulation, ça repasse par ton expérience personnelle ».

L’inspiration peut être de différentes natures. Elle n’est pas systématiquement synonyme de filiation, connivence, voire orthodoxie, mais aussi potentiellement de rupture, confrontation, désaccord. Dit autrement, le potentiel d’inspiration n’est pas nécessairement corrélé au degré d’accord du sujet avec la source d’inspiration : une personne à la vision de la performance diamétralement opposée peut constituer une source d’inspiration majeure. Établir que l’inspiration peut aussi être liée à des controverses est porteur, via le développement d’idées hors normes, possiblement corrélées à des ruptures de performance. La controverse professionnelle est par ailleurs identifiée comme un des leviers pour qu’un collectif reste dynamique et performant (Clot, 2008).

Si les échanges avec d’autres professionnels sont parmi les sources d’inspiration les plus évoquées, il y a un paradoxe entre la croyance que cela va prendre du temps dans un contexte déjà tendu et le constat réalisé une fois dans la situation d’échange :

« Des fois prendre le temps, “perdre le temps” soi-disant au départ d’aller se réunir une ou deux journées, eh bien après on est bien plus efficaces et on va bien plus vite. »

« C’est sûr que des échanges, c’est ce que je trouve le plus efficace. »

« On ne l’organise pas assez et chacun vit un peu chacun dans sa bulle. Au contraire d’autres pays. »

Ces échanges favorisent une grande efficacité et peuvent être un des premiers moyens de pratiquer une forme de recul réflexif. Ces constats, partagés par les CPAT, invitent à réfléchir : comment faire en sorte d’en faire davantage ?

D’autres situations non médiées sont décrites par les participants. Comme le souligne l’un d’eux, tout est potentiellement source d’inspiration, si cela fait écho avec l’activité de la personne. Par exemple, deux CPHPS évoquent un travail de synthèse de leurs conceptions, comme ayant été très « formateur ».

La dimension correspondant à la présence d’un médiateur dont l’intention est de contribuer à la transformation du sujet (situation de formation classique) est la parente pauvre des sources d’inspiration citées. Sa faible adéquation avec la performance professionnelle est soulignée.

Si les apports scientifiques sont peu évoqués dans les sources d’inspiration qui ont construit la performance sportive, ils le sont comme un préalable structurant dans le domaine nucléaire. Ils ne permettraient, dans ce domaine, pas la performance, mais seraient nécessaires pour mener à bien la mission.

Cette partie des résultats, congruente avec la littérature sur le fossé existant entre savoirs scientifiques et utilisation dans l’entraînement sportif (Fukazawa-Couckuyt, 2021), invite à poursuivre les recherches pour réduire le fossé et optimiser le rapport entre action, expérience et science.

Cette étude pointe l’importance d’une carrière diversifiée avec des responsabilités croissantes et/ou des missions à enjeux de plus en plus élevés. En effet, aucun CPHPS n’a commencé à entraîner directement les meilleurs séniors. Tous décrivent, parmi leurs sources d’inspiration majeures, leurs premières années professionnelles comme entraîneurs de l’équipe de France junior, d’un club élite ou encore de seniors d’un premier niveau international.

Outre les formations et l’exercice professionnel, certains éléments de vie personnelle sont des sources d’inspiration construisant la performance professionnelle. C’est le cas de l’enfance ou d’une passion qui a des dénominateurs communs avec le métier de chef de projet, par exemple en termes de management (stratégie militaire) ou de rythme (pratique de la musique). C’est aussi le cas de la carrière sportive (pour les CPHPS) ou d’une pratique sportive personnelle, en parallèle de la carrière professionnelle. Il peut enfin s’agir de différentes ouvertures sur d’autres mondes, telles que des lectures hors champ sportif et entraînement (p. ex. la philosophie).

Un résultat pour la formation et l’accompagnement est donc qu’être performant dépend d’une trajectoire singulière, protéiforme et qui ne se limite pas à la sphère professionnelle. Nous parlerons d’un parcours diversifié et idiosyncratique (Werthner et Trudel, 2009). Toutes les dimensions du vécu d’un individu concourent à constituer son expérience. Le concept de continuum de l’expérience (Durand et al., 2013) permet de rendre compte de cela et d’appréhender le développement professionnel des chefs de projet performance sportive de manière systémique.

Le fait d’avoir eu en charge des problématiques singulières, inhabituelles, liées à l’encadrement d’un ou plusieurs sportifs d’exception qui challengent est décrit comme très inspirant par l’ensemble des CPHPS :

« C’est plus moi du coup qui me suis inspiré de lui […] j’ai appris beaucoup de X. »

« J’ai énormément appris et évolué de ma relation avec Y […] il a déjà tout gagné. Ça m’a obligé à creuser un peu plus et à casser une certaine routine […] il est évident que ça a été déterminant dans mon évolution. »

Cela interpelle : prépare-t-on les entraîneurs à être sensibles à cette dimension ? Quelles sont les conditions pour maximiser l’inspiration ?

L’accès à de l’information sous des formes écrites (article, livre), audios (podcast) ou encore vidéos apparaît dans les propos comme nécessaire et regorgeant de potentielles sources d’inspiration. Les propos des entraîneurs font état tant de contenus liés au sport (témoignage vidéo d’un pair) qu’ouvrant vers d’autres domaines (livres de philosophies orientales), via une diversité de supports. Dans un monde saturé d’informations, l’enjeu est d’accéder aux bonnes informations au bon moment. Aussi, ce type de source d’inspiration nous interpelle quant aux questions d’infobésité, de classement, d’accessibilité et de circulation des informations les plus pertinentes.

Le compagnonnage, source d’inspiration pour les CPAT, n’apparaît pas dans les entretiens des CPHPS. Pour les CPAT, ce compagnonnage fonctionne dans les deux sens de la relation : tant les plus expérimentés que soi, que les moins expérimentés que l’on accompagne, peuvent être des sources d’inspiration. Évoquer des chefs de projet d’autres domaines (par ex. un chef d’orchestre) est étonnamment également une spécificité des CPAT.

En reprenant le récent rapport de Burlot et al. (2019, p. 27), les quatre CPHPS sont associables au « premier profil d’entraîneurs, très engagés pour ce qui est de leur investissement temporel dans le métier, qui disent progresser tout au long de leur carrière. Ils se disent toujours à la recherche de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes ». Identique chez les quatre CPAT, ce résultat interroge. Pour s’inscrire dans une recherche durable de haute performance, cette quête régulière de sens, d’outils et de connaissances est-elle incontournable ? Si oui, comment mettre en œuvre un écosystème propice à la motivation et à l’idéation, dans une perspective de performance humaine et durable ? À travers ses différents résultats, l’étude vient préciser et mieux fonder les choix de dispositifs en ce sens, via l’auto-(socio)-transformation :

- Créer des communautés de pratique (Culver et Trudel, 2008 ; Wenger, 1998). Ces communautés, auto-organisées, visent un développement professionnel de leurs membres par le partage de problématiques et d’expériences concrètes.

- Considérer les lieux et temps de travail comme une ressource pour le développement professionnel : « Work has to become learning and learning has to become work », pointent Rynne et ses collaborateurs à propos des instituts sportifs tels que l’Australian Institut of Sport (2006, p. 229). Observation d’autres entraîneurs, entraînement/travaux en commun, encadrement de sportifs exceptionnels sont quelques activités qui contribuent à renforcer la dimension « environnement d’apprentissage » d’un établissement sportif.

- Dès la carrière d’athlète et durant la carrière d’entraîneur, favoriser le mentorat (le mentor est un expert de l’activité qui peut servir de modèle au mentoré dans le cadre d’une relation durable et singulière), l’accompagnement (l’accompagnateur est un expert qui favorise le recul sur la pratique) et le compagnonnage (un expérimenté et un « apprenti » font ensemble) (Erickson et al., 2008 ; Hélal et Napias, 2001). Sans omettre l’apport de ces démarches pour le mentor, l’accompagnateur ou le compagnon.

- Développer la capitalisation des savoirs issus de l’expérience des entraîneurs afin qu’ils accèdent plus massivement et autrement à l’expérience de pairs.

- Faciliter l’accès à l’information à l’aide de moteurs de recherche performants, intégrant potentiellement l’intelligence artificielle, et par l’intermédiaire de professionnels de l’information formés aux questions et problématiques des acteurs du sport de haut niveau.

- Optimiser la performance de l’entraîneur en encourageant la posture du praticien réflexif (Schön, 1994), par exemple un entraîneur en transition : « Qu’est-ce qu’il m’a manqué ? qu’est-ce qu’il a manqué à l’équipe de France pour performer ? », ou encore par la rédaction d’écrits réflexifs sur l’entraînement (Wittorski, 2003), de bilans personnels ou collectifs.

L’étude réalisée peut alimenter plusieurs axes de réflexion dans le domaine du pilotage de projet d’arrêt de tranche ou, d’une manière plus générale, le pilotage des projets à forts enjeux pour EDF. Le matériau recueilli apporte des connaissances sur les dimensions humaines et sociales de la performance d’un projet. Il fait écho et complète des études réalisées antérieurement, notamment un modèle d’analyse de la performance de l’organisation pour les projets d’arrêt de tranche.

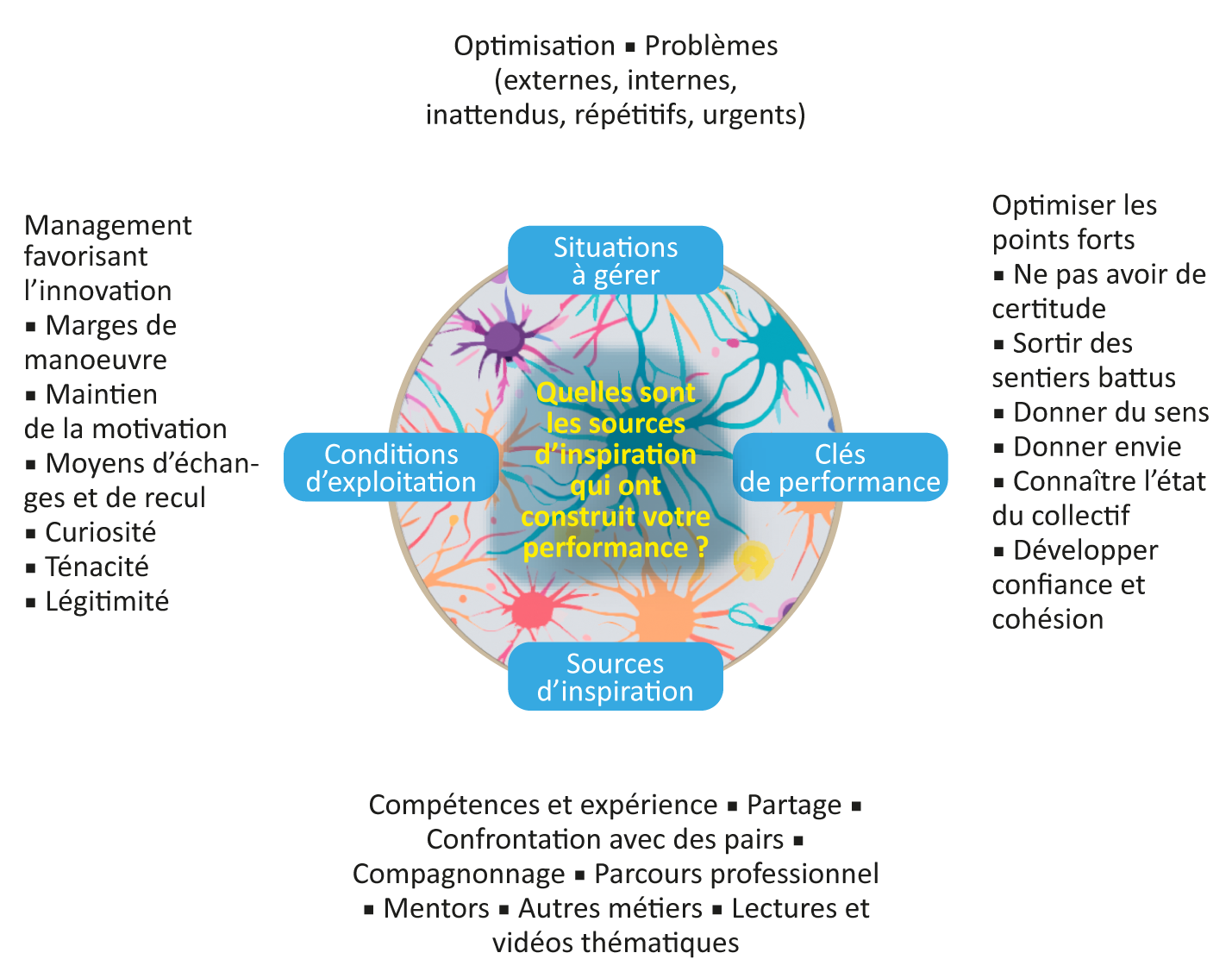

La posture méthodologique de questionnement des chefs de projet – une question ouverte, sans présupposé, reliant sources d’inspiration et performance et utilisant la technique de l’écoute active – a permis de révéler les représentations mentales de la performance des chefs de projet interrogés, composées de clés de performance. Abordée de cette manière, la question des sources d’inspiration donne accès à la complexité de ces clés de performance, qui articulent un grand nombre de dimensions en interaction.

Ces clés de performance du chef de projet contribueraient à construire l’environnement, le micro-climat, qui permettent d’atteindre les objectifs attendus d’un projet. Autrement dit, le rôle du chef de projet serait de développer et maintenir l’émulation des compétences du collectif (staff sportif ou équipe de pilotage de projet d’AT) dans la réalisation du projet. Cette conception de la performance, qui ne peut pas s’abstraire de la situation et du contexte réels, fait écho au modèle de l’organisation performante développé dans le cadre d’une étude R&D réalisée entre 2015 et 2018.

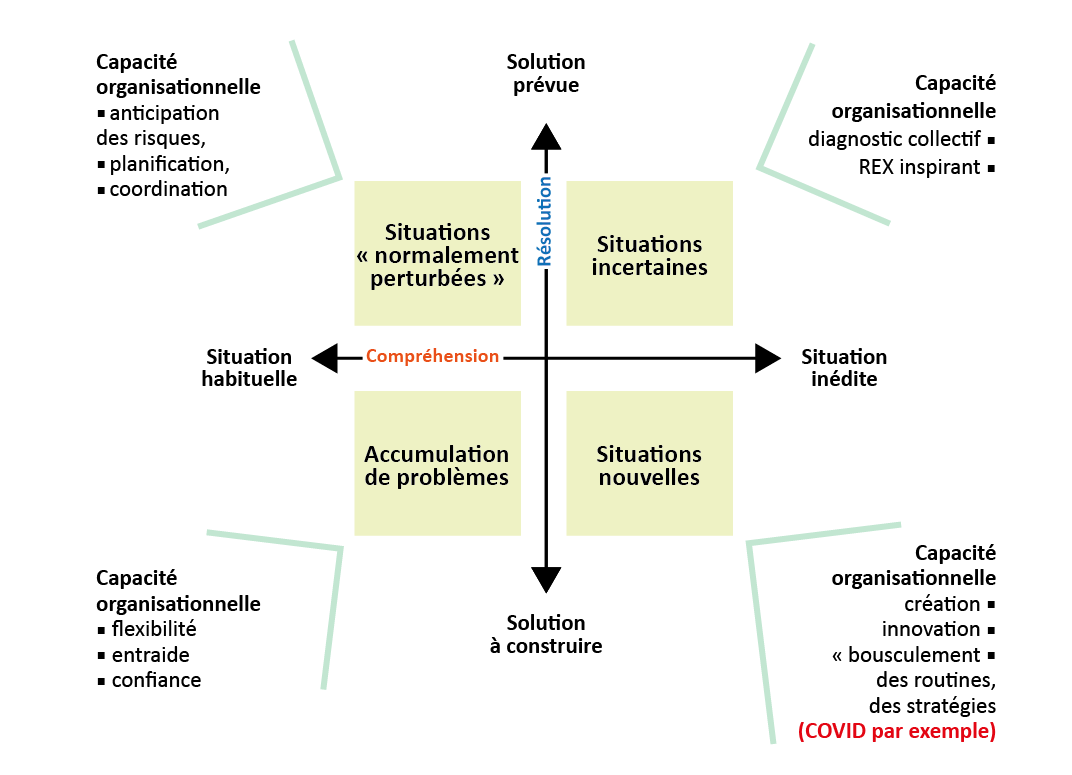

L’étude R&D a produit en 2018 un modèle d’analyse (et non un référentiel) de la performance de l’organisation pour les projets d’AT en se concentrant sur l’organisation à l’œuvre pour piloter les projets. Il est basé sur la confrontation des concepts de fiabilité, robustesse et résilience des organisations dans les domaines dits à haut risque, à des études empiriques qui révèlent une typologie de situations rencontrées dans le cours des projets d’AT. Ce modèle identifie trois modes de fonctionnement et d’agir, chacun plus ou moins adapté au type de situation : la conformité organisationnelle, l’adaptabilité organisationnelle et la reconfiguration organisationnelle. En effet, les manières d’agir et de réagir des acteurs des arrêts sont variables, en fonction essentiellement du type de situations auxquelles ils sont confrontés (plus ou moins connues, imprévues, inédites, etc.) et du type de solutions dont ils disposent (connues ou à construire).

L’organisation performante durablement doit donc posséder trois capacités mobilisables simultanément : la capacité à gérer de manière robuste les situations habituelles ou prévisibles, à s’adapter à des aléas mineurs sans tout remettre en question et à se reconfigurer et innover en cas d’imprévu, de problème très complexe (Fig. 2).

Les études empiriques et l’état de l’art soulignent le rôle d’un socle de dimensions SOH sur les trois modes de fonctionnement et leur articulation. On trouve une grande similarité entre ces dimensions et celles qui ont été exprimées par les chefs de projet interrogés, du sport ou des AT. Comme en témoigne un chef de projet, « la première des performances tourne autour de ce qui est humain et des gens avec qui on bosse » :

- Le leadership pour motiver : « Il faut donner l’envie, et pour cela il faut être soi-même passionné, et il faut aller sur le terrain, écouter, faire pour aider. »

- La reconnaissance : «Je pense que c’est la capacité à pouvoir dire ce qui ne va pas mais aussi zoomer sur ce qui va, c’est-à-dire faire du feedback le plus objectif et le plus bienveillant possible. »

- Le recul et le partage : « Je pense qu’il faut écouter les histoires des uns et des autres, ça permet déjà de prendre du recul, parce que c’est vrai qu’on est toujours un peu au taquet […], voir qu’il y en a certains qui galèrent : et toi à leur place qu’est-ce que tu ferais pour arrêter de galérer. »

- Le sens donné aux objectifs et arbitrages : « Une fois qu’on a décidé d’une stratégie, d’une organisation, d’une ligne de conduite, c’est bien de la partager avec les équipes pour leur faire comprendre cette ligne de conduite et s’y tenir. »

- L’expérience : « Avoir des compétences techniques, c’est aussi un des traits de caractère qui fait que, finalement, les gens adhèrent. En plus je leur montre par les gestes, en fin de compte ils ne peuvent pas dire que je connais pas leur boulot. »

L’étude amène donc une consolidation et un enrichissement des résultats des recherches précédentes. Elle montre notamment que les sources d’inspiration portent pour certaines sur la production d’idées, le développement d’innovations, et pour d’autres sur l’entretien de la motivation et de la dynamique du chef de projet, qui participent de la performance des équipes.

La question posée : « Quelles sont les sources d’inspiration qui ont construit votre performance ? » a révélé les liens dynamiques entre des composants essentiels de la performance (cf. Fig. 3). La « situation à gérer » se caractérise par sa nature (objectif d’optimisation pour améliorer les résultats ou diminuer les coûts ; ou objectif de maintien de la performance visée en cas d’aléa), l’urgence de traitement et son niveau de familiarité. Les clés de performance sont liées à la situation, mais aussi à la représentation mentale de la performance du chef de projet impliqué. Les sources d’inspiration renseignent sur la construction des clés de performance qui les stimulent en retour. Les verbatims révèlent également des conditions d’exploitation des sources d’inspiration et des clés de performance qui éclairent sur les profils des chefs de projet, les modalités d’organisation et de management qui favorisent leur expression.

La dynamique de ces liens apparaît essentielle pour maintenir la performance dans la durée, y compris avec les évolutions du contexte et de l’environnement, pas toujours prédictibles. L’étude confirme qu’un des leviers de la performance durable est l’apprentissage continu, individuel, collectif et organisationnel. L’analyse des entretiens indique que cet apprentissage suppose une forme de prise de risque pour expérimenter, de la réflexivité, des interactions humaines et l’entretien de la motivation.

Les entretiens sont en cohérence avec les études réalisées dans le domaine des arrêts de tranche (Casse et De Beler, 2018) qui montrent qu’un chef de projet doit développer la capacité à s’adapter et adapter ses façons de faire à des situations « normalement perturbées » (Terssac et al., 2009 ; Weick et Sutcliffe, 2001) et doit développer la capacité à innover face à des situations nouvelles. Construire une solution, inventer des solutions nouvelles, c’est reconfigurer ses compétences et aller chercher de la connaissance et de l’expérience à l’extérieur pour faire face à la nouveauté.

D’une manière plus générale, l’état de l’art sur les organisations résilientes et les études empiriques réalisées établissent qu’une des dimensions fondamentales de la performance d’une organisation est sa capacité à apprendre individuellement, collectivement et organisationnellement. C’est-à-dire non seulement « corriger les erreurs » ou optimiser les pratiques (simple boucle) mais aussi modifier la façon de penser et les valeurs qui guident les stratégies d’action (apprentissage double boucle comme l’expliquent Argyris et Schön, 1996).

Cette capacité est également relatée dans la plupart des entretiens, au travers d’expressions telles que « être ouvert et curieux, se remettre en question, ne pas avoir de certitude, prendre des risques ». D’après March (1991), la simple boucle serait un apprentissage par exploitation qui « couvre l’ensemble des activités qui impliquent l’utilisation des connaissances existantes dans des processus de production existants. L’amélioration continue des pratiques et processus renvoie dans ce cas à des changements incrémentaux avec une plus grande prévisibilité des résultats ». La double boucle correspondrait à un apprentissage par exploration « qui comprendrait l’ensemble des activités qui impliquent la recherche de connaissances nouvelles. Elle apparaît comme largement tributaire d’une volonté de prendre des risques relativement importants et de ne pas hésiter à expérimenter de nouvelles solutions ». Il nous semble que développer des moyens et conditions pour favoriser les deux formes d’apprentissage est un levier essentiel de l’amélioration continue de l’organisation.

L’apprentissage implique aussi une prise de conscience des savoirs acquis et une posture réflexive afin de pouvoir les mobiliser dans des situations futures. Peu exprimé en ces termes par les chefs de projet, le mécanisme de réflexivité est néanmoins présent dans l’ensemble des entretiens. Deux chefs de projet du domaine sportif évoquent ainsi un travail de synthèse de leurs entraînements et conceptions comme ayant été très formateurs ; le rôle d’accompagnement des chefs de projet plus novices est également mentionné par deux chefs de projet d’arrêt de tranche comme stimulant la prise de recul et la formalisation de savoirs d’expérience. Cette posture réflexive se manifeste aux trois niveaux de l’apprentissage : individuel, collectif et organisationnel. Elle peut se définir comme « une forme de réflexion sur l’action, menée en dehors du cadre fonctionnel immédiat, et permettant l’analyse critique individuelle ou collective d’une situation de travail singulière ou d’une famille de situations » (Mollo et Nascimento, 2013, p. 165). Elle se développe grâce aux interactions entre acteurs, favorisées par le développement de réseaux informels ou formels, le partage de récits d’expérience, les débats sur le travail. La place importante faite aux relations et interactions humaines dans les entretiens des deux domaines corrobore l’état de l’art sur le rôle des interactions dans le travail et des débats sur le travail dans le développement des compétences individuelles et collectives. Daniellou (1988) relie ainsi le « pouvoir d’agir » des individus au travail au « pouvoir débattre » et au « pouvoir penser », au niveau des opérateurs et des managers.

Un trait commun aux huit entretiens est la motivation qu’expriment les chefs de projet pour leur métier. Tous évoquent la charge cognitive que représente leur travail, qui serait certainement inacceptable sans cette passion qui alimente leur motivation, nécessaire pour maintenir leur dynamique, leur engagement et leur capacité de leadership tout au long des projets. La construction identitaire des personnes semble jouer un rôle primordial. On note aussi que la motivation est fortement liée à la reconnaissance, l’écoute, l’encouragement et la confiance aux différents niveaux de l’organisation.

En quoi et comment, au sein de l’entreprise EDF et particulièrement dans les entités de production, ces résultats peuvent-ils contribuer à l’apprentissage individuel, collectif et organisationnel visant la performance ? Comment favoriser la circulation de savoirs d’expérience pour faire progresser les collectifs ?

Des dispositifs formels existent, plus ou moins dédiés à l’apprentissage et au partage de pratiques. Ils favorisent la circulation de savoirs issus de l’expérience et la réflexion collective pour améliorer ou construire de nouvelles pratiques :

- Les réseaux métiers, qui se réunissent périodiquement.

- Les rencontres annuelles des acteurs des projets d’arrêts de tranche de tous les centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) durant lesquels des diagnostics sont présentés, des séances de travail sur des thématiques issues des diagnostics sont animées pour construire collectivement des solutions d’amélioration.

- Des appuis ponctuels entre sites au travers de détachements ponctuels d’agents pour renforcer les ressources d’un site en difficulté sur un arrêt.

- Le dispositif de gestion des aléas mis en place dans les CNPE, rassemblant ponctuellement une diversité de compétences, pour co-construire le diagnostic et une solution respectant l’ensemble des enjeux et l’accompagner jusqu’à la résolution du problème.

- La mise en place de responsables de retours d’expérience (REX) durant les projets d’arrêt de tranche, afin de diffuser les enseignements de façon directe et circonstanciée.

- Des revues de pairs, menées par une équipe d’acteurs issus de différents métiers et CNPE, pilotées par un acteur missionné qui tourne sur plusieurs sites. Ces revues visaient initialement à vérifier que les sites mettaient en œuvre les principes et incontournables du guide des arrêts de tranche ou de la maîtrise de la qualité (directives nationales). Elles évoluent aujourd’hui vers une posture d’appui, un temps de partage, de circulation et des bonnes pratiques sur le parc.

Les revues de pairs, les appuis ponctuels sur sites, les renvois d’image et diagnostics externes réalisés favorisent la prise de conscience et la réflexivité des acteurs sur leurs propres pratiques. Dédiés ou non à l’apprentissage, ces dispositifs détiennent des savoirs d’expérience qui sont autant de sources pouvant inspirer les équipes. Les connaissances produites et la méthodologie utilisée dans l’étude peuvent contribuer à améliorer la construction, consolidation et circulation de savoirs d’expérience.

Une des orientations stratégiques de la Division de la production nucléaire et plus largement du groupe EDF porte sur l’accroissement et le maintien des compétences de la filière nucléaire, notamment pour la maîtrise des projets d’arrêts de tranche. Pérenniser les compétences clés, travailler les dimensions humaines, collectives et organisationnelles de la performance des projets industriels sont deux axes de progrès formalisés dans le volet Knowledge Management du plan EXCELL, mis en place à la suite du rapport de Jean-Martin Folz22. Rapport public (…) pour l’ingénierie nucléaire. Côté exploitation nucléaire, ciblé sur les arrêts de tranche, le programme de transformation nommé « START 2025 » définit quatre orientations stratégiques, portant toutes sur des dimensions humaines, sociales et organisationnelles : le management, l’organisation, les compétences et la réduction des facteurs du « travail empêché » (Detchessahar, 2013). Par exemple, le programme vise à « accroître l’expertise et les compétences de la filière des métiers d’AT en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les pratiques performantes sur le Parc ».

Des espaces de communication ont permis de présenter l’étude : deux webinaires au sein d’EDF ont été réalisés en mai et novembre 2023. Ils ont donné suite à des demandes de collaboration de la part de responsables d’animation de métiers et de la professionnalisation des chefs de projet, en particulier des CPAT. Ainsi, une séquence de travail collectif des CPAT a été organisée dans le cadre du séminaire annuel du réseau des CPAT en novembre 2023. Cette séquence de travail, coanimée par EDF R&D et l’INSEP, visait à stimuler la réflexion des participants, à partager leur expérience sur le rôle, la posture et les pratiques de chef d’arrêt dans le développement et le maintien d’une culture de la performance de son équipe.

L’étude réalisée et les travaux antérieurs menés à l’INSEP sur la capitalisation des savoirs d’expérience représentent une réelle source d’inspiration. La méthode développée pourrait être reconduite avec d’autres chefs d’arrêts experts ou d’autres acteurs, pour donner à voir la diversité ou l’homogénéité des modèles et clés de performance. De plus, la mise en évidence des caractéristiques identitaires et des parcours professionnels des CPAT experts interrogés pour cette étude pourrait alimenter les réflexions sur la filière des CPAT : le profil, les scénarios de parcours professionnels, les moyens d’entretenir la motivation et la recherche perpétuelle de progrès (apprentissages individuels, collectifs et organisationnels). Enfin, s’inspirer de la méthode développée dans cette étude pour mener des entretiens avec des acteurs en cours de professionnalisation dans les métiers d’AT pourrait stimuler leur réflexivité et la construction de leur propre modèle de performance.

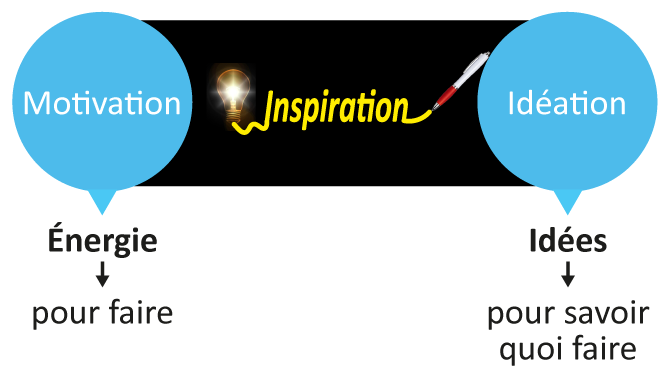

Cette réflexion prend sa place dans une discipline, les sciences de gestion, qui a pris pour objet « l’action de s’organiser dans une perspective de prescription », et plus précisément au sein d’un programme intitulé « Management des situations sxtrêmes », qui a documenté depuis une dizaine d’années l’activité de chefs de projets en environnement extrême confrontés à des ruptures, de l’incertitude et du risque (Lièvre et al., 2019). Des chefs de projet qui appartiennent à une même classe de situation de gestion que ces chefs de projet haute performance dans les domais du sport et du nucléaire. Ils conduisent des projets d’exploration, des projets qui nécessitent de s’engager dans un processus d’expansion des connaissances pour les développer (Cohendet et al., 2017 ; Le Masson et al., 2006 ; Midler, 2012 ; Nonaka et Takeuchi, 1995). La question des sources d’inspiration s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler les mécanismes d’idéation au sein d’un processus plus vaste qui est celui de l’innovation (Cohendet et al., 2017). C’est tout un champ de la littérature en management des connaissances qui s’intéresse aujourd’hui à ce qu’on appelle une idée, à la fabrique des idées comme étape première du processus d’innovation (Cohendet et al., 2017). C’est avec cet arrière-fond théorique que nous avons participé à ce programme.

Le Robert définit l’inspiration comme un souffle créateur qui anime les artistes, les chercheurs. Mais ce souffle créateur pourrait aussi animer d’autres catégories d’acteurs inventifs comme des chefs de projet de haute performance. L’intérêt de se centrer sur les sources d’inspiration qui ont construit la performance des chefs de projet est de se centrer délibérément sur l’émergence des idées. On va voir que cette fabrication d’idées ne va pas de soi et que les idées vont jouer un rôle important dans la construction de la performance de l’activité des chefs de projet dans le déroulement respectif de leur carrière.

Un exemple récent permet d’illustrer ce propos, celui d’un entraîneur de sport collectif de haut niveau ayant gagné une coupe du monde et dont l’équipe nationale se fait écarter de la coupe d’Europe puis se trouve dans une situation difficile en qualification pour la coupe du monde. Début septembre 2021, c’est le cinquième match nul de suite pour une équipe championne du monde. Pour la presse spécialisée, le problème essentiel est que l’entraîneur apparaît comme désemparé pour faire face à la situation et surtout, le plus grave dixit les commentateurs : il n’a plus d’idée.

C’est une première itération que nous proposons ici (qui mériterait un travail d’approfondissement hors d’atteinte dans le cadre de la durée de cette étude). Il s’agit d’une perspective au plus près des catégories des experts dans un premier temps et d’une mise en relation théorique dans un deuxième temps, à deux échelles différentes : les situations singulières liées à l’étincelle créative (Koestler, 1965) et les trajectoires identitaires d’apprentissage (Wenger-Trayner et al., 2015).

Il est possible de mettre en valeur des apports des experts, selon quatre thématiques, à partir des propos recueillis et à l’écart de tout cadre théorique : l’apport de la source d’inspiration, la nature des sources d’inspiration, la question de la proximité/distance entre l’activité et les sources d’inspiration, la complexité de la mesure de la performance.

Lorsque l’on questionne les chefs de projet haute performance dans les domaines du sport ou du nucléaire sur les sources d’inspiration qui ont construit leur performance, la première chose qui apparaît, au-delà de la nature de la source d’inspiration qui peut être très diverse comme nous allons le voir, est la question de la finalité qui est poursuivie. Quel est l’apport de cette inspiration ? Que va-t-elle apporter en lien avec la construction de la performance ? Deux orientations différentes apparaissent que nous pouvons nommer : motivation ou idéation. Il y a des sources d’inspiration qui permettent de donner de l’énergie pour faire quelque chose, elles sont de l’ordre de la motivation. C’est une première catégorie de source d’inspiration. Et il y a une deuxième catégorie de source d’inspiration dont la finalité relève plutôt de l’amélioration de la pratique, à partir de la fabrication d’idée : c’est l’idéation. Une source d’inspiration qui va permettre d’avoir des idées sur comment on va faire les choses. Un extrait d’entretien permet d’illustrer notre propos : « J’avais des sources d’inspiration très différentes, que ce soit pour le maintien très fort de la motivation, que ce soit pour essayer de faire évoluer ma pratique. »

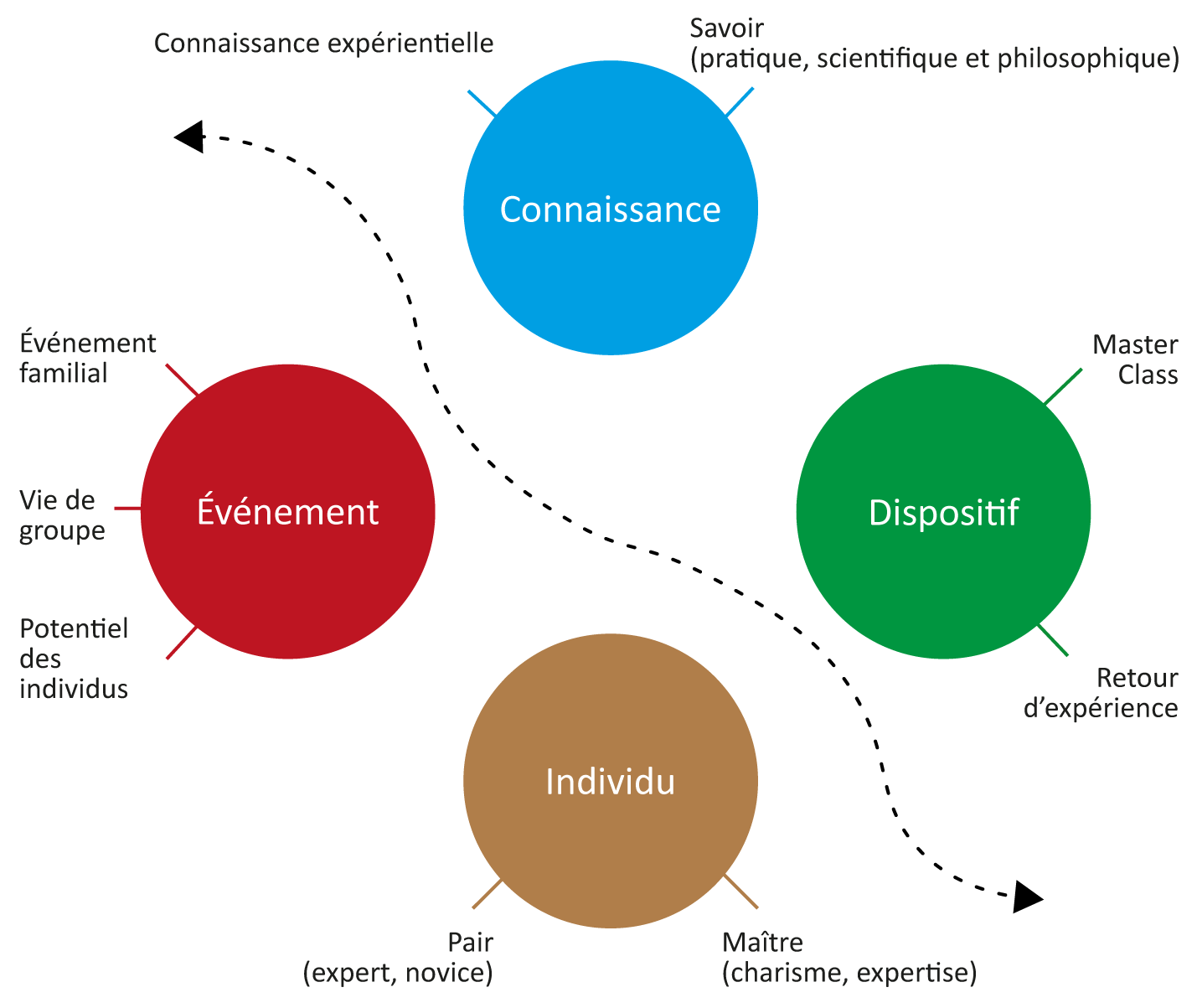

Les sources d’inspiration sont diverses. Pour pointer leur variété, on pourrait distinguer les sources qui relèvent d’une connaissance, celles qui relèvent d’un ou des acteurs, celles qui relèvent d’un dispositif auquel les chefs de projets ont délibérément participé et des événements ou des situations non programmées. Enfin, une place à part doit être faite à tout ce qui permet d’effectuer des comparaisons. Parmi les connaissances, nous pouvons pointer d’une part des connaissances expérientielles, celles qui sont apprises en situation d’action, et d’autre part des savoirs, des connaissances qui prennent la forme d’un écrit. Le savoir peut être scientifique, philosophique ou pratique. Certains acteurs apparaissent comme de véritables maîtres pour des raisons identitaires, de par leur charisme, et/ou pour des raisons d’expertise. Mais des pairs, voire des novices, peuvent être aussi des sources d’inspiration. Des dispositifs de type pédagogique, master class sont aussi des sources d’inspiration. Des dispositifs construits par des institutions auxquels les chefs de projet ont accepté de participer. Ce sont aussi bien les contenus en matière de savoir que les rencontres avec les pairs autour de retours d’expérience qui sont pointés comme des sources d’inspiration. Mais des événements plus personnels, comme des ruptures dans la sphère familiale, ou des situations non programmées, comme une vie de groupe exemplaire ou un groupe ayant un potentiel, peuvent également devenir des sources d’inspiration. D’une manière générale, tout ce qui permet d’effectuer des comparaisons, surtout sur le plan international, est vecteur d’inspiration.

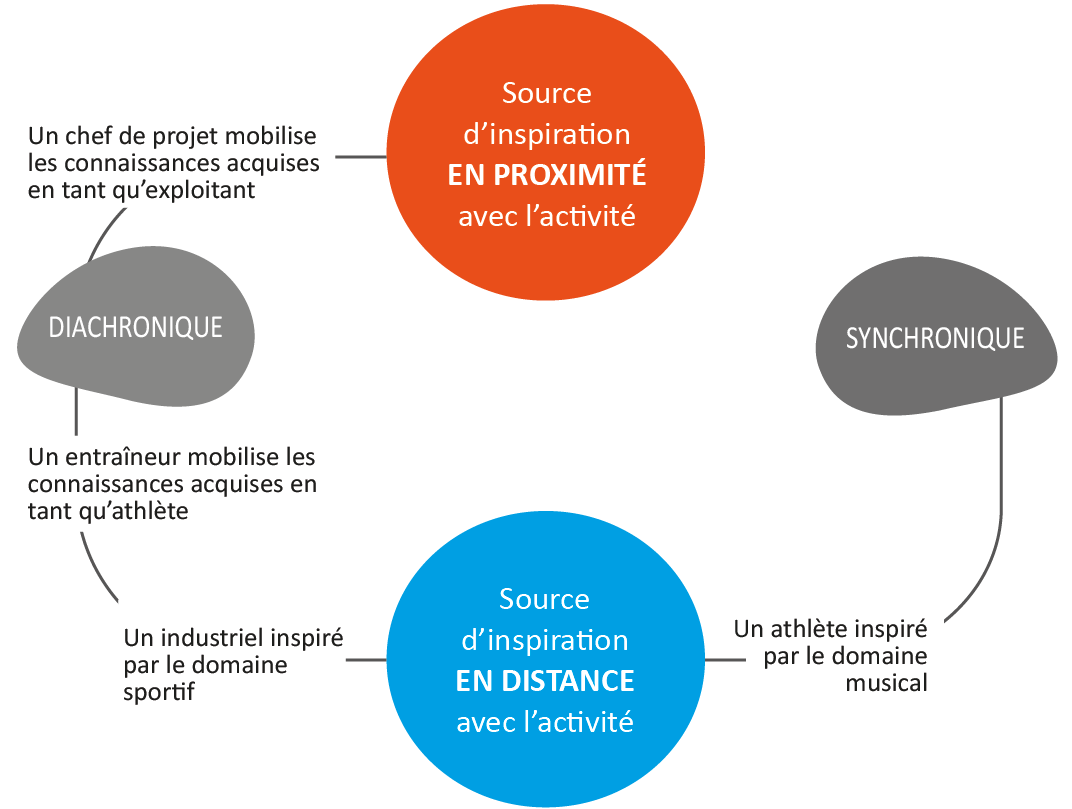

Il y a des sources d’inspiration qui sont totalement en phase avec l’activité des chefs de projets de haute performance. Et puis il y a des situations qui sont de plus en plus éloignées et qui finalement ont une grande distance avec l’activité considérée. Il est intéressant de constater qu’un large spectre est balayé entre des sources d’inspiration qui sont inscrites dans le domaine précis d’activité et des sources d’inspiration qui sont complètement à l’écart. On peut avoir aussi des relations diachroniques entre les activités toujours dans le même domaine, mais avec un rôle différent. Par exemple, un athlète de haut niveau qui devient entraîneur, un exploitant de centrale nucléaire qui devient chef d’arrêt de tranche. Des exemples en matière de distance par rapport à l’activité, c’est le domaine musical (avec la pratique d’un instrument comme la batterie) qui devient source d’inspiration pour un entraîneur sportif ; le domaine sportif (l’entraîneur de sport collectif) ou le domaine musical (avec l’activité d’un chef d’orchestre) pour un chef de projet d’arrêt de tranche.

La question de la performance est apparue d’une manière différenciée temporellement dans les propos des experts selon les domaines. Dans le domaine sportif, cette question a été abordée dans un deuxième temps, alors que dans le domaine du nucléaire elle a été un préalable pour parler des sources d’inspiration. Mais dans les deux domaines, paradoxalement, l’objectivation de la performance des activités des chefs de projet, dans le domaine sportif avec les médailles, dans le domaine nucléaire avec le timing de l’arrêt de tranche, est un obstacle dans la compréhension de la complexité de la performance et de sa mesure.

Il est possible de mettre en lien les propos des experts avec les travaux de Koestler pour approfondir le moment où se produit l’étincelle créative. Koestler (1965) propose une théorie générale de la création, des processus conscients et non conscients qui rendent compte de la découverte scientifique, de la création artistique et de l’inspiration comique. Il arrive au résultat commun que la production d’une idée est une mise en relation de deux univers différents qui amène une proposition de solution en référence à un problème identifié. C’est ce qu’il nomme le processus de bissociation, le fait d’associer un cadre X à un cadre complètement différent Y. Cette perspective est mobilisée aujourd’hui dans la littérature en gestion (Cohendet, 2016). C’est la capacité à relier des univers différents pour produire des idées en réponse à des situations qui pourrait être pointée et à approfondir.

On peut aussi mettre en relation les récits de vie proposés par les experts pour rendre compte de leurs inspirations dans la construction de leur performance avec les travaux de Wenger-Trayner et al. (2015) sur les trajectoires identitaires d’apprentissage. Wenger (1998) est le père fondateur, avec Jean Lave, de la notion de « communauté de pratique » et c’est aussi le théoricien du « social learning », cette théorie « sociale » de l’apprentissage qui se propose de rendre compte des conditions « sociales » dans lesquelles des acteurs sont capables d’apprendre ensemble en situation. Wenger et al. (2015) constatent l’apparition d’une nouvelle conception de l’apprentissage au xxie siècle, en corrélation avec une société axée sur l’innovation. Cette évolution s’accompagne de l’émergence d’une nouvelle compétence, la « knowledgability ». Les acteurs sont obligés d’apprendre d’une manière permanente, tout au long de leur vie. Ceci n’est possible, selon Wenger, que si les acteurs développent des trajectoires identitaires d’apprentissage. Il faut donc relier la question de l’apprentissage à celle de la construction de sens et à la construction identitaire. Si les situations font sens pour les acteurs et si elles sont en lien avec un projet identitaire, alors les acteurs peuvent apprendre. Il faut ainsi chercher à construire des trajectoires identitaires qui vont permettre de développer des apprentissages. C’est la capacité à développer une trajectoire identitaire d’apprentissage qui pourrait être pointée comme une compétence particulière à développer pour nos chefs de projet de haute performance.

Argyris, C. et Schön, D. A. (1996). Organizational learning II. Theory, method and practice. Addison-Wesley Pub. Co.

Bouthier, D. (2005). Sciences et Techniques des APSA : quels rapports, vers quels métiers de l’intervention. 7 [communication orale]. Forum international de l’Éducation physique et du sport, 4-6 novembre 2005, Cité universitaire internationale de Paris SNEP – Centre EPS et Société. https://www.snepfsu.fr/archives/forum/actes/textes/bouthier.pdf

Burlot, F., Delalandre, M., Joncheray, H., Demeslay, J., Julla-Marcy, M., Fukazawa-Couckuyt, S. et Menon, P. (2019). Les conditions de travail des entraîneurs de haut niveau en France—Partie 1 Analyse qualitative [Rapport olympique d’enquête]. Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Casse, C. et De Beler, N. (2018). Les dynamiques d’apprentissage dans la maintenance d’industrie à hauts risques. 53e Congrès international Société d’ergonomie de langue française, Bordeaux, France (p. 232-238). https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2019/10/Actes_SELF2018.pdf

Casse, C. et Reverdy, T. (2018). Étude socio-organisationnelle des dynamiques d’apprentissage dans les arrêts de tranche (p. 57). Laboratoire PACTE, UMR 5194.

Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Presses universitaires de France.

Cohendet, P. (2016). Arthur Koestler. Aux origines de l’acte créatif : La Bissociation. Dans T. Burger-Helmchen, C. Hussler et P. Cohendet (dir.), Les grands auteurs en management de l’innovation et de la créativité (p. 615-625). Éditions EMS.

Cohendet, P., Parmentier, G. et Simon, L. (2017). Managing knowledge, creativity and innovation. Dans H. Bathelt, P. Cohendet, S. Henn et L. Simon (dir.), The Elgar Companion to Innovation and Knowledge Creation (p. 197-218). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781782548522

Côté, J. (2006). The development of coaching knowledge. International Journal of Sports Science and Coaching, 1(3). https://doi.org/10.1260/174795406778604609

Culver, D. et Trudel, P. (2008). Clarifying the concept of communities of practice in sport. International journal of sports science and coaching, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.1260/174795408784089441

Cushion, C. J. et Nelson, L. J. (2013). Coach education and learning, developing the field. Dans P. Potrac, W. Gilbert et J. Denison (dir.), Routledge handbook of sports coaching (p. 359-374). Routledge.

Daniellou, F. (1988). Ergonomie et démarches de conceptions dans les industries de processus continus. Le travail humain, 51(2), 185-194.

Detchessahar, M. (2013). Faire face aux risques psycho-sociaux : Quelques éléments d’un management par la discussion. Négociations, 19(1), 57. https://doi.org/10.3917/neg.019.0057

Durand, M., Goudeaux, A., Horcik, Z., Salini, D., Danielian, J. et Frobert, L. (2013). Expérience, mimesis et apprentissage. Dans L. Albarello, J.-M. Barbier, E. Bourgeois et M. Durand (dir.), Expérience, activité, apprentissage (p. 39-64). PUF.

Erickson, K., Bruner, M. W., McDonald, D. J. et Côté, J. (2008). Gaining insight into actual and preferred sources of coaching knowledge. International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 527-538. https://doi.org/10.1260/174795408787186468

Fleurance, P., Pérez, S., Balas, S., Cornillon, M., Grandou, P. et Henry, B. (2006). Rapport d’étude sur les référentiels professionnels et de formation des entraîneurs nationaux « Chef de projet performance ». Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Fukazawa-Couckuyt, S. (2021). Dépasser le gap entre production de savoirs scientifiques et utilisation par les praticiens. Actes de la 11e Biennale de l’ARIS : Former des citoyens physiquement éduqués : un défi pour les intervenants en milieux scolaire, sportif et des loisirs. https://popups.uliege.be/sepaps20/index.php?id=461.

Fukazawa-Couckuyt, S., De Beler, N., Guémard, S., Labarthe, J.-P., Le Croller, V. et Lièvre, P. (2021). Sources d’inspiration des Chefs de Projet pour la haute performance sportive. Caractérisation et dispositifs de gestion en vue des JO 2024 (p. 144) [Rapport d’étude]. Pôle Formation, Institut national du sport, de l’expertise et de la performance ; R&D, Électricité De France ; Laboratoire CleRMa, Université Clermont-Auvergne.

Fukazawa-Couckuyt, S. et Robin, J.-F. (2019). Communication de l’expérience et capitalisation de savoirs issus de l’expérience. Extimisation, objectivation et agrégation comme processus d’élaboration du savoir. Savoirs, revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes, 51, 61-77. https://doi.org/10.3917/savo.051.0061

Fukazawa-Couckuyt, S. et Robin, J.-F. (2020). Critères d’identification d’entraîneurs experts. Proposition dans le contexte du haut niveau et de la préparation des Jeux olympiques. eJRIEPS, 46. https://doi.org/10.4000/ejrieps.5026

Gilbert, W. et Trudel, P. (2001). Learning to coach through experience: Reflection in model youth sport coaches. Journal of Teaching in Physical Education, 21. https://doi.org/10.1123/jtpe.21.1.16

Glaser, B. G. et Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

Hélal, H. et Napias, F. (dir.). (2001). Former des entraîneurs demain. Cahiers de l’INSEP, 29. www.persee.fr/issue/insep_1241-0691_2001_num_29_1.

Klein, G. A. (2008). Naturalistic decision making. Human Factors, 50(3). https://doi.org/10.1518/001872008X288385.

Koestler, A. (1965). Le Cri d’Archimède. Calmann-Lévy.

Koh, K. T., Mallett, C. J. et Wang, C. K. J. (2011). Developmental pathways of Singapore’s high-performance basketball coaches. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9(4), 338-353. https://doi.org/10.1080/1612197X.2011.623466

Le Masson, P., Weil, B. et Hatchuel, A. (2006). Les processus d’innovation : conception innovante et croissance des entreprises. Lavoisier.

Lièvre, P. (2016). État et développement d’un programme de recherche : Management des situations extrêmes. Revue Française de Gestion, 42(257), 79-94. https://doi.org/10.3166/rfg.2016.00045

Lièvre, P., Aubry, M. et Garel, G. (2019). Management des situations extrêmes : des expéditions polaires aux organisations orientées exploration [actes du colloque de Cerisy-la-Salle, du 14 au 21 juin 2016]. ISTE Éditions.

Lyle, J. (2002). Sports coaching concepts: A framework for coaches’ behaviour. Routledge.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71-87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

Midler, C. (2012). L’auto qui n’existait pas : management des projets et transformation de l’entreprise. Dunod.

Mollo, V. et Nascimento, A. (2013). Pratiques réflexives et développement des individus, des collectifs et des organisations. Dans P. Falzon (dir.), Ergonomie constructive (p. 207-221). PUF.

Nonaka, I. et Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

Onesta, C., Gilot, F., Henard, N., Le Fur, M.-A., Normand, B. et Ourahmoune, S. (2018). Mission d’étude pour la haute performance sportive. Ministère des Sports, CNOSF, CPSF.

Pérez, S. (2009). Cognition et formation en sport de performance : de nouveaux cadres de pensée pour comprendre l’activité et la formation des cadres du sport de haut niveau ? Intellectica, 52, 119-137.

Rynne, S. B., Mallett, C. et Tinning, R. (2006). High performance sport coaching: Institutes of sport as sites for learning. International Journal of Sports Science & Coaching, 1(3), 223-234. https://doi.org/10.1260/174795406778604582

Schön, D. A. (1994). Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Éditions Logiques.

Terssac, G. de, Boissières, I. et Gaillard, I. (2009). La sécurité en action. Octares.

Weick, K. E. et Sutcliffe, K. M. (2001). Managing the unexpected: Assuring high performance in an age of complexity. Jossey-Bass.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.

Wenger-Trayner, E., Fenton-O’Creevy, M., Hutchinson, S., Kubiak, C. et Wenger-Trayner, B. (dir.). (2015). Learning in landscapes of practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based learning. Routledge.

Werthner, P. et Trudel, P. (2006). A new theoretical perspective for understanding how coaches learn to coach. Sport psychologist, 20(2). https://doi.org/10.1123/tsp.20.2.198

Werthner, P. et Trudel, P. (2009). Investigating the idiosyncratic learning paths of elite Canadian coaches. International Journal of Sports Science and Coaching, 4(3). https://doi.org/10.1260/174795409789623946

Wittorski, R. (2003). L’écriture sur la pratique comme outil de professionnalisation (la contribution de l’écriture sur la pratique professionnelle à la fabrication des savoirs et des compétences). Dans O. Douard (dir.), Dire son métier : les écrits des animateurs (p. 47‑63). L’Harmattan.

Un arrêt de tranche est l’arrêt d’un réacteur nucléaire pour maintenance des installations de production d’électricité.

Rapport public « La construction de l’EPR de Flamanville » remis au PDG d’EdF et au ministre de l’Économie et des Finances.