L’accompagnement de la dimension mentale par le prisme de la corpscience

Olivier Guidi

Conseiller haut niveau et haute performance au CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les termes coaching et préparation mentale recouvrent une grande variété d’approches dont le but commun est d’accompagner les acteurs de la performance sportive. La posture adoptée par les professionnels est liée à leur parcours, leur formation, et à une vision du sport de haut niveau et de la performance. Comme cadre conceptuel, la corpscience invite à questionner sa posture en insistant sur la question du sens de l’expérience vécue.

Dans le précédent numéro de la revue, j’ai présenté et développé un nouvel éclairage sur la performance sportive de haut niveau, celui de la corpscience. Pour rappel, prendre l’angle de vue des principes définis dans ce concept nous permet de prendre conscience que le contexte néolibéral dans lequel nous évoluons, avec ses valeurs de croissance et de réussite, survalorise un modèle de performance basé avant tout sur le dépassement de soi – le culte de l’extrême, le soi objet performant ; avec comme corollaire de mettre l’accent sur le développement de ressources capacitaires et l’idée de contrôle au centre de la notion d’efficacité. Avec les principes rassemblés sous le vocable de corpscience, j’ai montré comment nous pouvons mettre en exergue un deuxième domaine qui favorise quant à lui l’accomplissement de soi (son propre devenir humain, son émancipation) : celui des ressources créatrices. Ressources créatrices comprises comme un accès à tout ce que le corps sait accomplir au-delà de ce que nous pensons et croyons qu’il sait faire, un principe de vie incarné ; une libération par une déconnexion des préoccupations conscientes et du souci de soi.

De mon point de vue, la production d’une performance via le contrôle optimal des ressources capacitaires ne s’oppose pas à celle obtenue grâce au laisser advenir des ressources créatrices. L’idée est justement d’arriver à juxtaposer au mieux les deux approches pour offrir aux sportifs et sportives un projet de performance plus diversifié. Je pense qu’il est indispensable de se rendre compte qu’à l’heure actuelle, le modèle dominant dans une majorité de disciplines consiste à répondre aux exigences de résultats à très haut niveau par encore plus de la même chose, c’est-à-dire ajouter des heures d’entraînement, des répétitions dans la spécificité motrice de la discipline. Il est temps à mon sens de questionner cette attitude inflationniste. Ce modèle de développement centré sur le seul développement des ressources capacitaires (Richard, Cairney et Woods, 2023) met en position de double contrainte les athlètes, qui doivent répondre en compétition à l’incertitude et aux imprévus des circonstances par plus d’adaptabilité et de créativité ; à l’opposé de ce qui est fait et préconisé souvent à l’entraînement dans une majorité de disciplines.

Retour sur quelques éléments constitutifs de la corpscience

La corpscience est un cadre conceptuel invitant à concevoir la performance autrement que par le spectre actuel de l’optimisation, du rendement et de la résilience. Une manière de voir qui redistribue les cartes sur la place du corporel et de l’intentionnel dans le devenir humain qu’offre la performance sportive.

Les ressources capacitaires renvoient aux habiletés physiques, mentales, cognitives, aux compétences technico-tactiques, sociales, etc.

Les ressources créatrices correspondent à l’ensemble des qualités de la matière et du vivant conditionnées par les constantes fondamentales de la physique et de la chimie : sentience, auto-organisation, émergence, etc.

Cette quasi-obsession de l’optimisation et du dépassement de soi, passant par plus de spécifique et de contrôle, pousse vers la sortie – via la blessure, démotivation, abandon, dépression – des sportifs et sportives dans lesquels parents et fédérations ont pourtant investi pendant plusieurs années. En se conformant au seul modèle dominant imaginé actuellement, les institutions sportives se sont certainement privées de personnes de talent qu’elles auraient sans doute pu « conserver » en mobilisant un peu plus souvent cet espace de ressources créatrices, en accordant un peu plus d’attention à l’accomplissement de soi dans le projet d’entraînement.

Prendre la perspective de la corpscience, c’est aussi se rendre compte que le résultat (gagner ou perdre) n’est qu’une succession de conséquences sur lesquelles nous croyons, par vanité et prétention, pouvoir agir à notre guise. Faire taire sa volonté de gagner et s’en remettre au laisser agir et advenir : libérés du carcan du contrôle conscient sur nos possibilités d’action, nous devenons bien plus efficients. Le corollaire à cela nous permet de considérer que la performance produite à un instant T ne peut être nécessairement que celle qui a été produite au mieux parmi tous les possibles. C’est ce que nous avons vu, en partie, sur le développement des aspects décisionnels et cognitifs dans le premier article. C’est sans doute aussi le cas au niveau moteur où des mouvements dynamiques présentent une adaptation plus agile face à des changements de contraintes dans le contexte quand il y a déconnexion du contrôle prédictif (Biewener et Daley, 2007).

La corpscience n’est pas une méthode, c’est un parti pris, celui du vif du vivant, un acte politique, au sens plein du mot, dans le champ du sport de haut niveau. En s’inspirant de Gustave Flaubert, « Les perles composent le collier mais c’est le fil qui fait le collier », ressources capacitaires et ressources créatrices peuvent répondre conjointement aux exigences actuelles de la haute performance, à condition que la corpscience fasse « fil ». Voilà pourquoi la posture relationnelle est essentielle à la mise en place de cette dynamique humanisante, que ce soit la posture de l’intervenant extérieur, de l’entraîneur, des membres du staff ou encore des élus. D’où la nécessité, avant toute chose, de questionner sa posture d’accompagnement.

De ma place d’accompagnateur dans le domaine de la dimension mentale, je vais maintenant partager ce qui fait sens, dans mon expérience et ma posture, par rapport à l’adoption de la perspective de la corpscience. Tout en partant du prisme de la préparation mentale et du coaching comme point d’ancrage de la réflexion, j’espère que nombre d’éléments apportés seront transposables aux autres postures professionnelles dans l’idée de généraliser le paradigme de la corpscience dans notre écosystème.

Se pencher sur la manière de définir la préparation mentale (PM) et le coaching n’est pas chose aisée, car l’une comme l’autre sont des métiers non réglementés et, pour ajouter un peu plus d’embarras, font partie du vaste champ de l’accompagnement, lequel regroupe différents opérateurs, tous aussi voraces les uns que les autres dans la défense de leur marché. Je vais tenter de contourner cette pluralité porteuse de confusion et d’ambiguïté, en contextualisant les définitions à notre champ strictement institutionnel de l’INSEP et du réseau grand INSEP. Cet exercice me permet à la fois de clarifier mon positionnement et de poser les prémices de ma vision de l’accompagnement en PM et coaching, que je développe plus loin.

« L’accompagnement APPI est vu comme un processus, initié entre un accompagnateur coach et un accompagné – personne, équipe ou organisation – qui vise à l’amélioration de la performance des acteurs du sport de haut niveau. L’expertise de l’accompagnateur repose sur le cadre et le processus de son intervention et non sur ses connaissances “techniques” quant à la problématique de l’accompagné. […]

Une vision ouverte, où l’accompagnateur APPI, pour apporter de l’aide et/ou favoriser les apprentissages nécessaires à la performance, peut lui-même combiner différentes postures en complément de celle de coach. Ces postures (coach, formateur, consultant, conseil) sont adoptées en conscience par l’accompagnateur et en transparence à l’égard de l’accompagné. […]

Une vision humaine de la performance sportive de haut niveau, appréhendée comme un espace de création et d’expression conduisant à l’excellence sportive. Cette vision suppose une nécessaire recherche du “sens” en situation, afin de résoudre les problèmes émergents.

L’accompagnateur coach APPI agit comme facilitateur de recherche de performance, dans le respect de l’autonomie de la personne (ou du groupe). Il s’appuie sur sa capacité à explorer et faire émerger un objectif ou une problématique, à l’envisager dans son contexte et à aider l’autre à trouver ses propres solutions. Spécialiste de la relation interpersonnelle, il accompagne la personne vers ses objectifs, en autonomie et en respect de son libre arbitre : accompagnateur et accompagné sont chacun experts dans leurs domaines. […] » (INSEP, 2019)

Que décrypter rapidement et succinctement ? Si le coach débute bien dans une posture basse (ne se repose pas sur ses connaissances techniques, il est facilitateur, explorateur, etc.), centré sur la personne (l’émergence, libre arbitre, etc.), il peut s’autoriser à prendre dans un deuxième temps une posture haute (formateur, conseil) et se centrer sur des outils (favoriser les apprentissages nécessaires). L’approche centrée sur les ressources – développer l’existant – n’est pas explicitement mise en avant. Même si cela est dit de manière indirecte, l’orientation problème est plus que sous-jacente, en creux (viser à l’amélioration, apporter de l’aide) et en plein (la problématique de l’accompagné, les problèmes émergents, etc.). La dynamique de croissance personnelle, voire d’individuation est quasi absente : création, expression, quête de sens sont systématiquement ramenés à l’objet – la situation, la performance – et non pas au sujet.

Nous devons à Jean Fournier une définition de la préparation mentale encore prégnante aujourd’hui à l’INSEP, dans le réseau grand INSEP (RGI), et dans les cursus de formation universitaires :

« La préparation mentale peut être définie comme un entraînement qui a pour but d’approcher avec régularité les conditions optimales de performance. Les termes préparation mentale ou entraînement mental désignent le même concept. Il s’agit d’une préparation à la compétition par un apprentissage d’habiletés mentales et d’habiletés d’organisation. Le but principal est d’optimiser la performance personnelle de l’athlète. Pour ce faire, il convient, selon nous, d’aider l’athlète à réunir en compétition les conditions optimales de la performance, tout en promouvant le plaisir de sa pratique et en favorisant l’atteinte de l’autonomie. La préparation mentale est centrée sur une personne, dans les perspectives holistiques et interactionnistes. Des stratégies de préparation mentale sont développées en fonction des besoins individuels et de la demande de la discipline sportive. La préparation mentale s’assoit sur les résultats de recherche de la psychologie du sport appliquée. » (Fournier, 1998, p. 71)

Comme précédemment, que retenir ? La posture de l’intervenant en PM est clairement une posture haute, c’est celui qui connaît les habiletés mentales et organisationnelles et sait comment les entraîner. Dans cette définition, l’important est d’aider, d’optimiser ; la question d’adopter une entrée par le problème ou les ressources pour atteindre ce but n’est pas explicite, est-ce intentionnel ? En première lecture, il semblerait bien que l’approche soit centrée sur la personne (centrée sur une personne, les besoins individuels, le plaisir, l’autonomie). En étant un peu plus attentif, il se pourrait bien que l’intention se résume à individualiser des stratégies déjà existantes – approche centrée sur les outils/méthodes – plutôt que de s’en tenir essentiellement à la dynamique de la personne. Une exigence est mise sur l’utilisation d’outils validés scientifiquement, exigence encore très activement défendue.

Par rapport à ces deux repères rapidement résumés, chacun pourra se situer plutôt en accord ou en désaccord. Qu’en est-il de ma position personnelle et de mon éthique professionnelle à propos du coaching et de la préparation mentale ? Préciser d’où je parle, quelles sont mes convictions, éclairera les différentes propositions que je vais apporter, et complétera au fur et à mesure la démarche de la corpscience.

Depuis plus de vingt-cinq ans que j’interviens en préparation mentale, j’ai toujours défendu l’opinion qu’elle ne pouvait pas se réduire à l’entraînement d’habiletés mentales. Ce serait trop réducteur de ce qui se passe nécessairement dans la pratique (d’un intervenant externe, à différencier d’une démarche de PM intégrée par l’entraîneur) : la prise en compte de l’athlète et de sa personne, dans son contexte sportif et son contexte personnel, tout en veillant à la temporalité de ses desseins. Schématiquement, je dirais que la PM s’est réduite à n’être perçue qu’en termes d’entraînement d’habiletés mentales (HM) quand elle s’est institutionnalisée au sein des universités avec l’obligation d’une caution scientifique. La recherche a pris le pas sur le souci de pragmatisme, et a favorisé l’usage d’approches et d’outils scientifiquement observables, avec la limitation des moyens de mesure disponibles, en laissant de côté ce qui n’est pas ou difficilement mesurable (voir l’opprobre qui a longtemps été jetée sur la méditation et l’hypnose, par exemple). L’analyse d’Yves de Roten à propos de la caution scientifique des psychothérapies correspond à mon sens aux problématiques que nous rencontrons encore au sein de nos institutions sur la question de l’usage, en PM, d’outils validés scientifiquement :

« Lorsque les résultats sont compatibles [avec la clinique], la recherche valide et offre la caution de la preuve ; dans le cas contraire, elle sanctionne. Cependant, en tant que mise à l’épreuve d’hypothèses, la recherche ne peut apporter une contribution à la pratique qu’en dépréciant les démarches qui ne réussissent pas à satisfaire ses exigences. Sont alors évaluées comme plus efficaces les psychothérapies qui sont plus facilement analysables à l’aide des outils scientifiques disponibles et pour lesquelles on dispose, de fait, des résultats les plus nombreux et les plus fiables […] D’où le sentiment, pour les pratiquants des autres formes de psychothérapies, moins compatibles avec les canons de la science, d’être dévalués plutôt qu’évalués, et qui correspond […] à une évaluation basée sur des preuves biaisées. » (De Roten, 2006, p. 588)

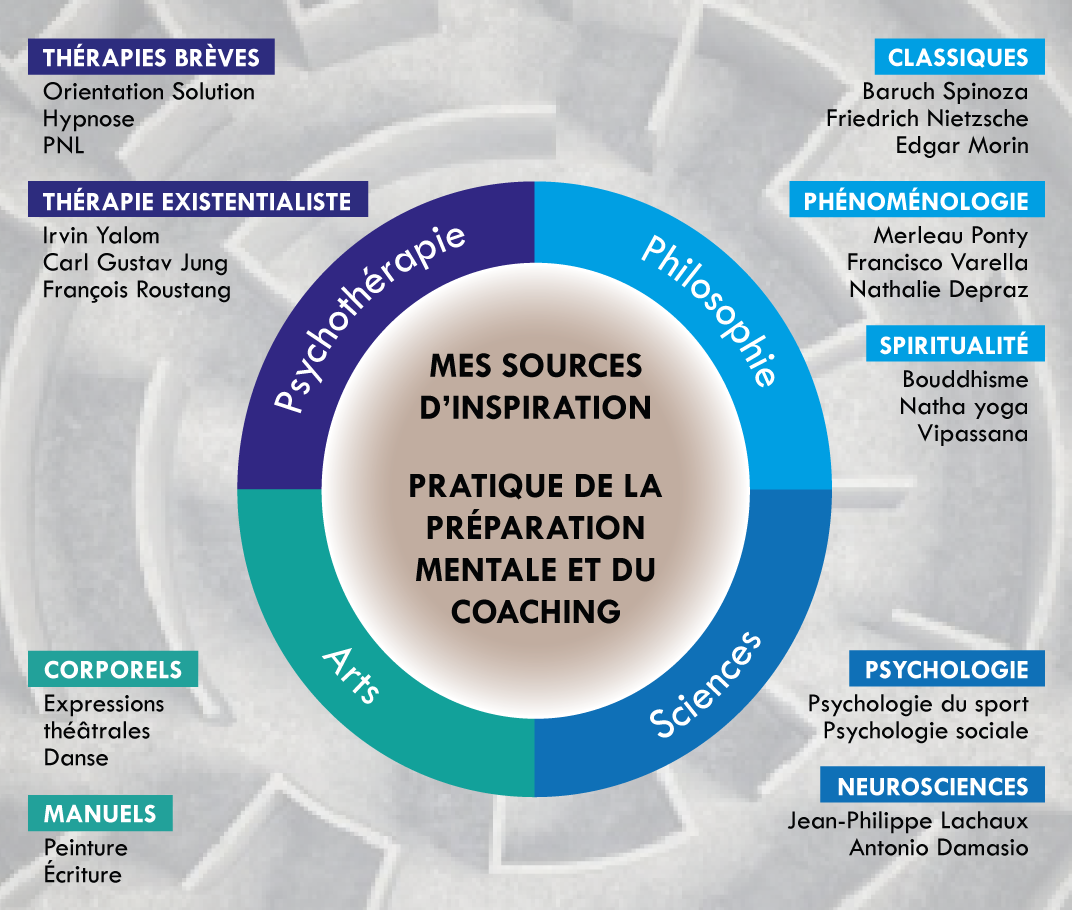

Il serait certainement intéressant de prendre un temps de débat autour de cette question : peut-être n’élaborons-nous que les outils scientifiques susceptibles de valider nos préjugés et nos croyances ? Je ne poursuivrai pas plus loin la réflexion sur les rapports entre science et vérité : le monde scientifique procède du monde de l’expérience, il n’y a pas lieu de les opposer. Ma pratique n’est pas assujettie aux résultats de la recherche, elle s’en inspire, parmi d’autres visions du monde (cf. quelques exemples dans le schéma ci-dessous).

Comme je le signifiais plus haut, je ne me suis jamais limité au seul travail des habiletés mentales (HM). Si un travail d’entraînement individualisé sur les HM est souvent efficace dans les premiers temps d’une carrière sportive, plus tard, à haut niveau, avec l’augmentation de la concurrence, et son corollaire l’augmentation de l’engagement, le seul entraînement des HM n’est plus suffisant. L’engagement induit en effet un désir de réussite, qui peut engendrer la peur de l’échec. Certains acceptent naturellement cette situation et s’en nourrissent. D’autres sont submergés par une ombre qui les paralyse. Il est important d’accepter cet état de fait, de se contrer sur ce qui nous anime au jour le jour, qu’il s’agisse de l’entraînement, de l’échauffement ou de l’instant précédant la compétition. Après une défaite, il est facile de se dévaloriser, de se sentir coupable ou abandonné. Apprendre à observer, écouter et apprivoiser ses peurs et à affronter les situations d’échec permet de créer des bases solides pour l’avenir.

L’imprévu

L’imprévu, c’est cet accident dans le cheminement du prévu. Un grain de sable dans les rouages, aussi bien sur le plan affectif que moteur, que nous croyions pourtant bien huilés. Une interruption dans le plan, la routine, la stratégie, qui occasionne une crise d’autant plus violente (abattement, effondrement, doutes, sidération, etc.) que l’intensité de la réaction à la survenue soudaine d’un imprévu est à l’exacte mesure du besoin et sentiment de contrôle. Cet attachement à la construction d’un plan, d’une prévision, est souvent sous-tendu par la crainte de ne pas arriver à destination, la peur de passer à côté de son objectif. L’inattendu et l’incertitude ne font-ils pas pourtant partie de l’excitation, du désir sportif et de sa complexité environnementale ?

La perspective de la corpscience, dans ce qu’elle suggère de la posture de l’accompagnant et du pratiquant, permet de s’extraire de ce cercle vicieux où la réaction à l’imprévu est d’autant plus déstabilisante que le besoin de prévoir est puissant. Ce n’est pas tant le fait de pré-voir qui est en jeu mais bien de chercher à tout prévoir ; d’un pré-vu qui du coup serait pratiquement de l’ordre de la prédiction plutôt que celui de l’imaginaire. En se centrant sur le développement de l’Être, dans une approche appréciative, la personne avance, chemine dans une direction (le projet sportif par exemple) sans un attachement excessif à la destination qui est souvent de fait renforcé par des postures d’accompagnement trop ancrées dans une pratique armée et a priori.

Voir Alexis Lavis, L’imprévu. Que faire lorsqu’on ne sait plus ? Autrement, 2021.

Très tôt dans ma pratique, j’ai préféré parler de dimension mentale plutôt que de préparation mentale, terme trop souvent réduit à l’entraînement des HM. Le terme de « dimension mentale » offre, à mon sens, un champ plus large en s’adressant aux cinq grands registres de la personne qui facilitent, entraînent, font émerger, renforcent, les composantes de la performance sportive : (1) les processus attentionnels, (2) les processus émotionnels, (3) les processus sensorimoteurs, (4) les processus sociaux et (5) les processus relationnels.

Je me suis intéressé au mouvement du coaching par des lectures et quelques rencontres dès le début des années 1990 (Vincent Lenhardt, Les responsables porteurs de sens, 1992). Par la suite, j’y ai trouvé des réponses convenues, trop stéréotypées, une approche centrée sur des « problématiques closes » (un problème égal une solution), principalement orientées sur l’acquisition d’outils et de protocoles. J’en ai construit un jugement négatif : toujours les mêmes citations, le même vocabulaire, beaucoup de conformisme et un fonctionnement un peu trop mécanique dans la démarche. Quand le moment fut venu, j’ai décidé de dépasser mes a priori, de nettoyer mes lunettes comme on dit dans le jargon, et de participer à la formation de l’Exécutive Master Accompagnateur des acteurs de la performance, une formation estampillée coaching « made in INSEP ». J’y ai rencontré de belles personnes, entre autres Maela Paul, intervenante dans la formation. Cette rencontre a été pour moi heureuse. J’y ai approfondi le sens et l’essence du terme « accompagnement ». J’y ai vu du relief là où je ne regardais qu’en deux dimensions. En élargissant la notion de coaching, ou même de préparation mentale, à l’accompagnement, j’ai changé mon regard sur ce que peut être le coaching à l’heure actuelle. Et j’adhère complètement à ses propos, toujours plus actuels, qui rejoignent, modestement, l’éthique brièvement abordée concernant la préparation mentale.

« On serait donc passé d’une logique de réparation, centrée sur les manques, […], à une logique d’optimisation, valorisant les capacités et les ressources, en négligeant les deux types de banalisation auxquelles ces logiques renvoient. […] Ainsi l’accompagnement est-il pris entre deux types de banalisation : la première, le caractère assistanciel, est le fleuron de l’État providence quand la seconde, en faisant l’apologie de la résilience, s’inscrit dans une optimisation “coûte que coûte”, empruntée au modèle économique.

Ce risque implique des professionnels une posture réflexive et critique sur ce qu’ils sont censés faire au juste lorsqu’ils disent accompagner : Qui suis-je pour accompagner un autre ? Que représente-t-il pour moi ? Qu’est-ce que je représente pour lui ? Quel type de relation nous lie ? Dans quel cadre institutionnel sommes-nous ? Et pour quel monde travaillons-nous ? On peut donc supposer que, si l’enjeu est relationnel, on ne peut y répondre par des techniques : c’est, avant tout, une question de posture. […]

Il faudra donc prendre en compte que l’accompagnement ne peut échapper à la pluralité des imaginaires qui l’ont porté sur le devant de la scène sociale. Il est, à la fois, l’outil d’un mode de gouvernement et celui de professionnels. En ce sens, il ne pourra se défaire du risque de participer au dispositif de normalisation dans lequel un certain pouvoir perpétue à sa manière une logique de façonnage des sujets, quelle que soit leur place. Il y a donc bien à être critique sur le sur-mesure auquel l’accompagnement convie ! » (Paul, 2016, p. 23 et 35)

Fort de tous ces propos, j’ai la conviction que les compétences développées par la pratique du coaching se devraient d’être incluses dans une pratique de la préparation mentale, et que ces pratiques s’insèrent dans le grand registre de l’accompagnement, les précisions suivantes sur la posture concernent donc les deux champs.

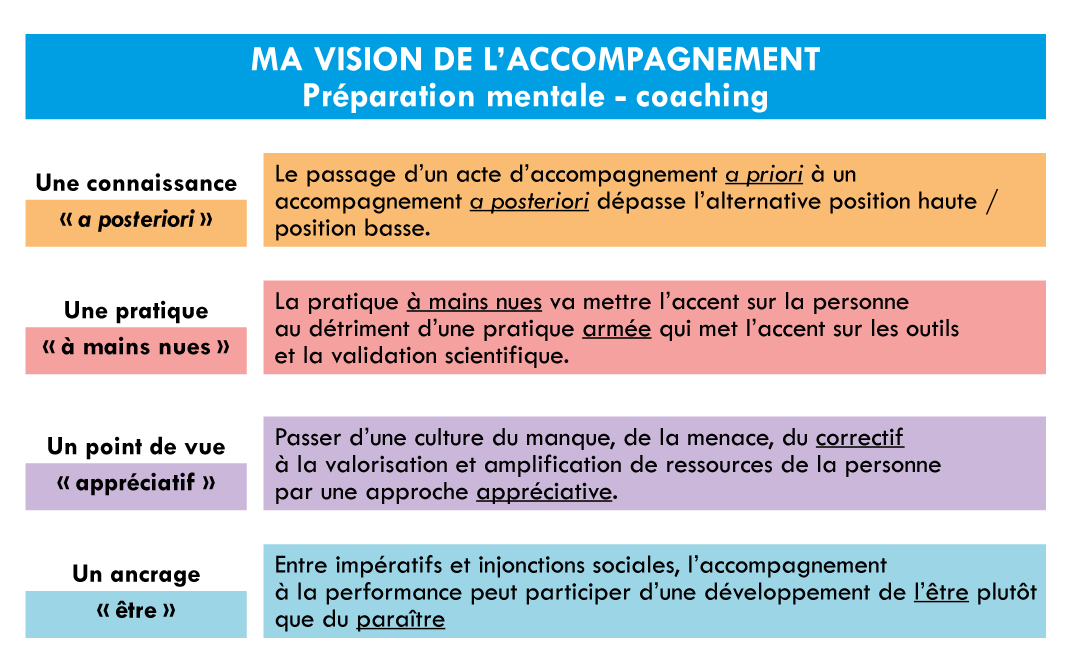

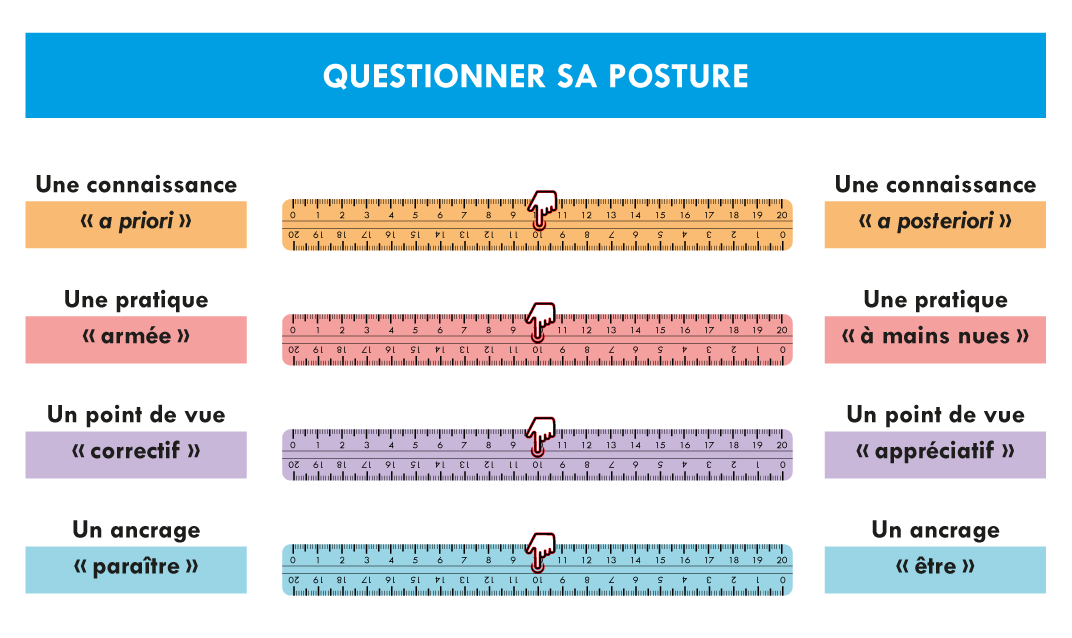

Posture haute et posture basse sont souvent au centre des débats en coaching. La posture basse, celle de l’explorateur naïf, devrait être privilégiée par rapport à la première, qui serait celle de l’expert, du conseil. À mon sens, la question n’est pas tant une affaire de position haute et/ou basse que de temporalité.

Quand une personne vient rencontrer un accompagnateur, quelle que soit l’obédience de ce dernier, elle arrive avec une attente. Je résumerais cette attente, exemple parmi d’autres, à un besoin de compréhension et/ou de changement. Dans ce contexte, chercher à définir un équilibre entre posture haute et basse par le filtre de la notion d’expertise/conseil, de celui qui sait ou celui qui ne sait pas, voire qui joue à ne pas savoir, ne peut être qu’artificiel. Aux yeux de la personne formulant sa demande, l’intervenant sera toujours celui qui « sait ». Peut-être pas celui qui sait en termes de solutions, mais celui qui sait en termes de processus de résolution, celui qui « peut ». Sinon pour quelle raison viendrait-elle trouver un professionnel ? Sans renier ce qui se joue entre position haute et position basse, entre exploration et conseil, entre la position du sachant et celle de l’accoucheur, je préfère me poser la question du coaching et de la préparation mentale comme un acte de connaissance a priori ou a posteriori.

Une connaissance a priori est logiquement antérieure et indépendante de l’expérience sensible. Cela s’oppose à une connaissance a posteriori empirique, factuelle, de ce qui est issu de l’expérience. Une démarche d’accompagnement a priori ne peut se fonder que sur des principes généraux, d’où la nécessité, pour elle, de parler d’individualisation. Dans une démarche d’accompagnement a posteriori le déploiement espace problème / espace solution / espace objectif ne peut se faire que chemin faisant, dans l’émergence. De séance en séance s’élabore une compréhension de soi-même, par la personne elle-même, plus fine, ou différente, une conscience de soi enrichie, un autre récit de son histoire émerge.

Appréhender l’accompagnement comme un a posteriori me permet d’intégrer de fait, et sans m’en inquiéter, posture haute et posture basse sur la base de toute ma subjectivité, c’est-à-dire observer, écouter et questionner un monde (celui de l’autre) de sa propre position subjective. Ce geste intersubjectif (la mise en relation) permet d’élaborer une connaissance a posteriori aidante.

J’apprécie particulièrement cette terminologie d’une pratique à mains nues qui vient de l’expression d’une clinique à mains nues (Juliette Favez-Boutonnier) opposée à une clinique armée (Daniel Lagache) ; l’une à partir de questions exploratoires, l’autre se fondant sur des tests normés avec une visée scientifique. Cette notion de pratique à mains nues interpelle également sur la question d’une pratique plutôt centrée sur les outils et/ou modèles (pratique armée) ou sur la personne, entendue comme un être sentient (pratique à mains nues). Évidemment, dans un accompagnement, l’usage d’outils, aussi bien en tant que garant du processus (technique d’écoute active par ex.), qu’en termes d’outillages pour l’apprentissage d’une habileté mentale (routines, point de focalisation, respiration, etc.) ou de toute autre compétence, sera souvent nécessaire à mettre en œuvre. Il est même parfois opportun de s’entraîner aux côtés de la personne afin qu’elle puisse intégrer les exercices et s’entraîner en autonomie. Le développement des apprentissages d’habiletés mentales, comme des capacités physiques, procède d’une répétition qui va créer le changement et l’ancrer dans le réel du corps et du monde (son expérience sportive).

Je ne revendique pas une pratique armée. Je fais peu usage de tests, d’inventaires de la personnalité, ou même d’une écoute qui serait une écoute centrée sur du diagnostic. J’aurais l’impression d’enfermer la relation dans un cadre préformaté en contradiction avec une pratique a posteriori. Je fais référence ici à mes interventions avec des sportifs et sportives vraiment estampillés « haute performance ». Je fais en effet une différence avec les sportifs ou sportives inscrits dans une logique d’accession au haut niveau : j’utilise alors parfois une pratique armée pacifique, c’est-à-dire sans traitement statistique des résultats, juste comme un outil didactique de réflexion, de prise de conscience. Par exemple, en faisant usage de tests classiques comme l’Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT) ou le Test of Performance Strategies (TOPS) qui me permettent de faire découvrir aux jeunes sportifs, par l’explicitation des questions et de leurs réponses, l’interrelation des différentes habiletés mentales dans l’expression de leur performance en compétition.

C’est un peu l’histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que je vois ce qui manque ou ce qui est déjà là ? Cette métaphore sert souvent à illustrer l’attitude optimiste ou pessimiste. Il y a de cela et un peu plus. La visée est essentiellement de passer d’une culture du déficit – de la résolution de problème, de la recherche de la cause pour corriger ce qui manque au système ou à la personne pour réussir à atteindre son but – à une valorisation des ressources existantes. Les deux points de vue sont aussi « vrais » l’un que l’autre : le verre n’est pas plein, il y a bien un demi-verre rempli et un demi-verre vide. L’intention n’est pas de faire comme si le verre était plein, de s’auto-persuader qu’il est plein, que tout va bien se passer, et de s’engager sans avoir les ressources nécessaires. L’injonction de penser positif revient sans cesse dans le monde du développement personnel et dans le monde sportif. Cependant, même s’il est important d’y croire, cela ne suffit pas. L’approche appréciative (Pagès, 2018) se démarque de la pensée positive – qui est pratiquement de l’ordre de la pensée magique – par le fait qu’elle se concentre sur ce qui existe, ce qui est là et qui fonctionne. Partir de ce « noyau de réussite » comme d’un point d’appui énergisant et inspirant peut permettre de s’améliorer.

L’autonomie

« Je cherche à rendre les sportifs autonomes le plus tôt possible », « Dans l’accompagnement il est important de veiller à l’autonomisation des athlètes pris en charge », « viser une pratique autonome est la base en préparation mentale ». Ces quelques exemples montrent à quel point l’autonomie est érigée en vertu. N’y a-t-il pas un paradoxe, voire la marque d’un refoulement, à poser l’autonomie quasiment en vertu cardinale ? Car nous pouvons très bien être autonomes dans l’exécution d’une tâche qui sera pourtant effectuée sous la menace (représailles, chantages, etc.) ou la recherche de récompense (marques d’attention, bonnes notes, places, etc.). De quelle espèce d’autonomie s’agit-il, alors, quand dès le plus jeune âge les sportifs évoluent dans un monde entièrement prescrit par les normes de l’entraînement et des règles fixées par les instances fédérales ? un mode d’existence qui vous dit quoi faire et qui être ?

Concept souvent peu questionné, l’autonomie est une étiquette qu’il convient de faire voler en éclats. Il est inexact de penser qu’il existerait une notion d’autonomie en tant que telle, pure et vierge de toute autre référence qu’à soi-même. Il serait certainement plus sage de parler de nos différents degrés de dépendance les uns envers les autres, envers les choses, et concevoir que ces degrés de dépendance sont très largement dépendants des contextes, des étapes de vie, de la maturité des uns et des autres (Nemmi, 1979). Il ne serait alors plus question d’une autonomie comme une finalité en soi, d’advenir un être autonome, dépendant uniquement de ses propres règles, ce qui semble impensable dans tout groupe social, y compris le sport, mais de développer une approche plus constructive centrée sur la notion d’interdépendance et d’autodétermination (Guidi, 2015).

Il apparaît maintenant clair et évident que je recherche une approche centrée sur la personne (singularisation) plutôt qu’une entrée par les outils et/ou méthodes (individualisation). Dans ma manière de procéder, cependant, c’est un peu plus que cela. Je m’interroge à chaque accompagnement sur le sens de l’exigence de performance chez la personne à mes côtés. Cela concourt-il à développer aussi son mode Être, c’est-à-dire ce qui se rapporte à l’existence, au développement d’une activité tournée vers l’intérieur : « être actif signifie se renouveler, se développer, déborder, aimer, transcender la prison du moi isolé ; c’est être intéressé, attentif ; c’est donner » (Fromm, 2004) ? Ou cela ne fait-il que renforcer son mode avoir caractérologique, comme le nomme Erich Fromm – je préfère employer ici le terme de paraître –, c’est-à-dire toutes les activités tournées vers l’extérieur : chercher à développer une image sociale pour trouver sa place vis-à-vis des autres, conforme à leurs attentes. Quelle place occupe la recherche de la haute performance, l’investissement à haut niveau, dans cette dynamique de l’Être et du paraître ? Ces commentaires sur les modes Être/Paraître pourraient sembler se rapprocher de la notion de développement personnel, mais il n’en est rien. Je me méfie beaucoup de ces poncifs et clichés venant du développement personnel que nous retrouvons dans le monde du coaching et celui de la préparation mentale : devenir la meilleure version de soi-même, sortir de sa zone de confort, aller au bout de ses rêves, etc. Toutes ces injonctions peuvent relever de bonnes intentions, ou au contraire complètement masquer l’émancipation de la personne au profit d’une normalisation sociale avec l’impératif de performance et d’optimisation coûte que coûte.

Il appartient alors à chacun de rester cohérent avec sa posture en fonction du contexte, des circonstances et de son éthique : jusqu’où et comment chacun accepte-t-il de se déplacer sur ces quatre paramètres ?

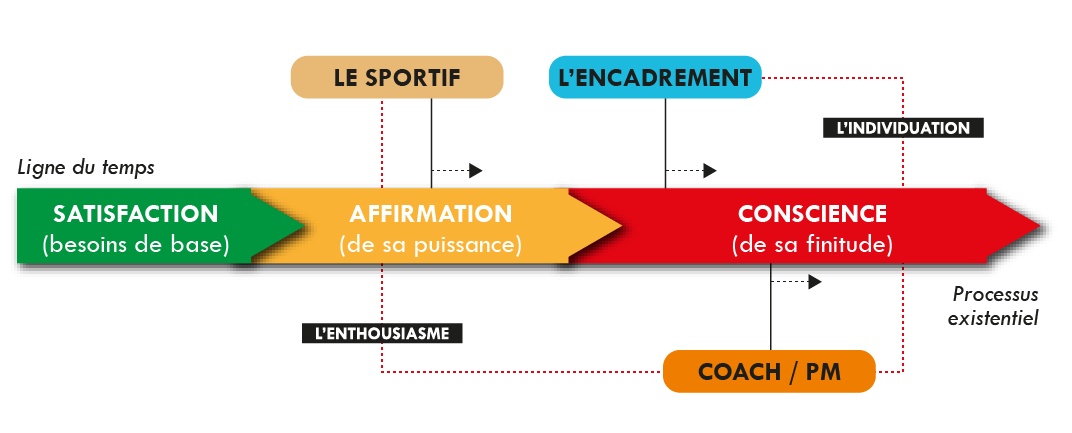

Dans l’article du précédent numéro de la revue, j’ai fait de la vitalité une des pierres angulaires de l’approche par la corpscience. Cultiver la vitalité, c’est s’inscrire dans une attitude relationnelle, une posture, visant inlassablement à faire briller, à protéger, à valoriser, à nourrir chez l’autre son étincelle de vie : l’enthousiasme de vivre, de performer, de s’entraîner. Quelle que soit leur histoire personnelle, la plupart des athlètes que nous accompagnons ou entraînons, sont pris dans un besoin identitaire d’affirmation de leur puissance. Le schéma ci-dessous illustre les différentes aspirations que nous traversons tous dans les étapes de nos vies. Je ne fais pas référence aux cycles de vie sur le plan social (scolarité, premier emploi, départ du foyer parental, premier enfant, premier mariage, retraite), ni physiologique (enfance, adolescence, adulte, vieillesse), ni psychologique (psychomotricité, psycho-affectif, langage et communication, cognition). Je souhaite aborder les grandes évolutions qui engendrent psychiquement l’émergence de différents besoins en fonction de nos vécus et de l’avancée en âge.

Être conscient de sa place signifie être conscient d’où l’on parle, pense et agit, c’est-à-dire savoir quels sont ses besoins actuels en fonction des expériences de vie traversées et de sa place sur la ligne du temps. Généralement, coaches, préparateurs mentaux, expérimentés, nous nous situons déjà dans une tranche de vie où nous pouvons facilement avoir tendance à nous questionner sur le sens de nos existences. Cela peut nous amener, sans doute, à accorder dans nos accompagnements plus d’intérêt à la connaissance de soi (faciliter le travail d’individuation) que cela est utile aux sportifs, qui sont dans une tranche d’âge où le besoin d’affirmation de leur puissance est plus au premier plan. D’où l’importance d’entretenir l’enthousiasme en vue de leurs performances, ce qui pourra faciliter le travail psychique d’individualisation préalable (exister) à celui de l’individuation (s’émanciper). Bien différencier dans les interventions où j’en suis de mes propres besoins (entraîneur, coach, PM, etc.), ne pas les projeter sur la personne en accompagnement, bien tenir compte d’où elle en est dans son parcours de vie, sont des attitudes essentielles dans la prise en charge.

La corpscience : un modèle, un concept, un parti pris, un état d’esprit ? Ce n’est peut-être qu’un outil réflexif qui nous amène à élargir notre vision et le sens que nous donnons à la fois à la performance sportive et à être humain. Professionnellement, cela nous renvoie aussi à questionner la manière de se positionner dans l’acte d’accompagnement. Le sport de haut niveau, comme d’autres activités humaines dans le domaine des arts, de la musique, de l’artisanat, est un mode de vie et d’expression. Se questionner sur le sens que chacun donne à cette pratique permet de sortir de ce qui pourrait être une simple aliénation à un système ou une anesthésie de sa conscience dans des normes. Il s’agit de s’inscrire dans une dynamique humanisante et pas uniquement objet de marchandise et/ou de consommation.

Dans tous les cas, une des intentions claires de la corpscience est d’unifier la dualité persistante entre la cognition et l’incarnation. Cela met en avant des approches théoriques comme l’énaction, la cognition incarnée, et les approches écologiques, un peu délaissées par la course aux données et au cognitivisme. D’une manière plus large, s’autoriser à mettre du sacré – s’attacher à considérer la place du vivant en nous – et du spirituel – au travers des questions philosophiques qui traversent l’humanité. Il n’y a pas de raison que le sacré et le spirituel ne soient que l’apanage du religieux, car les deux sont de fortes sources d’engagement et d’inspiration qui peuvent être totalement laïques et sans mysticisme. Mais tout ceci est un autre débat.

Biewener, A. A. et Daley, M. A. (2007) Unsteady locomotion: integrating muscle function with whole body dynamics and neuromuscular control. The Journal of Experimental Biology, 210, 2949-2960. https://doi.org/10.1242/jeb.005801

De Roten, Y. (2006). Ce qui agit effectivement en psychothérapie : facteurs communs ou agents spécifiques. Bulletin de psychologie, 486, 585-590. https://doi.org/10.3917/bupsy.486.0585

Fournier, J. (1998). Introduction à l’entraînement mental. Cahiers de l’INSEP, 22, 69-86. https://doi.org/10.3406/insep.1998.1397

Fromm, E. (2004). Avoir ou Être ? un choix dont dépend l’avenir de l’homme. Robert Laffont (1976).

Guidi, O. (2009). À propos de préparation mentale. https://olivier-guidi.blogspot.com/2009/03/propos-de-preparation-mentale.html

Guidi, O. (2015). Le cycle de l’autonomie. Dumental.

Guidi, O. (2020). Dans R. Desgrange, Solide (p. 121-122). Editions Guérin.

INSEP. (2019). « Accompagnateur Professionnel de la Performance INSEP » (Label APPI). https://www.insep.fr/sites/default/files/2019-11/choisirlabelappi.pdf

Nemmi, A. (1979). La dépendance. Gallimard.

Pagès, J. (2018). Appreciative Inquiry. Eyrolles.

Paul, M. (2016). La démarche d’accompagnement. Deboeck.

Richard, V., Cairney, J. et Woods, C. T. (2023). Holding open spaces to explore beyond: Toward a different conceptualization of specialization in high-performance sport. Frontiers in Psychology, 14. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1089264